「臥龍鳳雛得一人可安天下,子初孝直亡一人漢室難興。」

熟悉三國的小伙伴,都知道這是水鏡先生(司馬徽)對于亂世諸公的一句建議。

在這句話中,后世往往記下的也是這半段的「臥龍鳳雛得一人可安天下」,眾所周知三國時期的臥龍是指諸葛亮,而鳳雛則是龐統,此二人師從同門,皆是那時候的名士。

那臥龍與鳳雛,究竟誰才更勝一籌呢?這成為了當代許多人的議論話題,但此二人并沒有正面交鋒過,所以只能從一些事情的決策上,略見一二。

而這其中,可以分較二人高下的,就當屬荊州取舍之爭了。

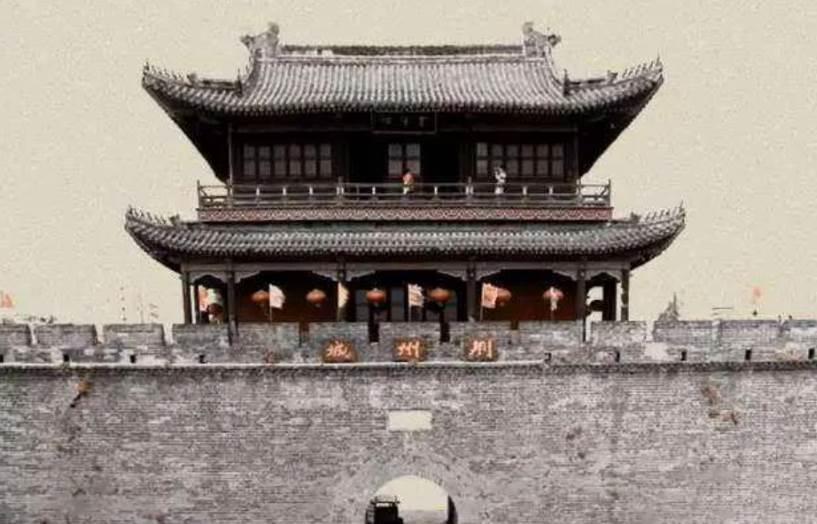

三國迷常說:「一部三國史,半部在荊州。」這并非是空穴來風。

劉表托城在荊州,三氣周瑜在荊州,火燒赤壁在荊州,白衣渡江在荊州,關公大意失的亦是荊州。

如此種種都說明了荊州一地在三國中的重要地位,但為何偏偏是荊州呢?

其實,三國時期的荊州并不完全是今天的荊州市,那時荊州如同一省,其下九郡(也有說十二郡)皆是富足之地,且人口繁茂,是亂世不可多得的戰略要地。

而且,此地位于三國交錯之處,其地勢之下還存在一條中原南下的必經之路——襄陽通道。

古時西南的交通并不發達,能夠容納大軍通過的通道少之又少,而襄陽通道也便成為了當時南下的最佳通道。

除此之外,荊州地處兩湖地帶,土地肥沃,特別適合農業種植,是糧食主要的來源地,也是建立在糧食充足的基礎上,荊州人沒有果腹之憂,所以此地尚學習武之風盛行,是三國時期的主要人才產出地。

除去臥龍鳳雛皆出此地外,馬良、蔣琬、陳震這類驚世謀士也是出自荊州,除去文臣謀士外,武將亦出了黃忠、魏延、傅彤這類忠勇之人。

所以,荊州無論是其農業、人口,還是地勢、政治,都讓它成為了三國時期的兵家必爭之地。

那荊州如此重要,為何又引得龍鳳對這里有了不同的意見呢?

臥龍與鳳雛對于荊州的看法,之所以有如此出入,其實追根究底就是在于所站角度的不同。

臥龍對于荊州的認知,便如同他在《隆中對》中所述:「荊州北據漢沔,利盡南海,東連吳會,西通巴蜀,此用武之國,而其主不能守。」

這是對于荊州在三國時期地位的總結:荊州身處要地,是十三州的正中央,北面有漢水、大洪山,南面是五嶺,西邊有巫山,東方有大別山、九嶺山、羅霄山等。

這對于當時的劉備勢力來說,可謂是得天獨厚的根據地。所以諸葛亮認為,劉備應該先下手為強,迅速奪得荊州作為自身勢力發展的基地。

因為,劉備當時所處的是寄人籬下的尷尬境地,面對北面曹操的鐵騎,幾乎毫無還手之力。同樣的,面對東面的東吳水軍,也是無與之相戰的可能。

這種情況下,要想圖霸天下,就需要一個有人口也有糧食的底盤,盡管天下有許多這樣的州府,但荊州有一點,是其他地方無法比擬的,那就是此地可以「可守」,四面環山帶水的地理環境,注定不利于大軍的展開,這一點就使得荊州成為了一個易守難攻的地方。

在諸葛亮看來,發展的根據地必須是長久且穩定的,如曹操的許都,又如孫權的建業,幾乎都是孕育軍隊的沃土,否則如果一直戰亂不斷,就算再大也沒有任何用處,而荊州就正好是這樣一個地方,此地勢力盤根錯節,牽一發而動全身,荊州雖處風暴的中心,但卻正好是其中畢竟穩定的地方。

其次,荊州舊主劉表與劉備是皇族親戚,從這一點來入手,可以借劉表病故之后的相托,迅速獲得荊州舊部的支持,以方便劉備對荊州的后續統治,這比占領其他都城都有優勢。

綜上所述,諸葛亮對于荊州的判斷是立足當下而進行的,對于劉蜀的眼下發展是極其有利的。

但這與鳳雛的見解,就有了幾分出入了。

劉備得到鳳雛(龐統)輔佐時,已經是赤壁大戰之后,這時候的劉備已經拿下了荊州,并將其作為了自己的發展之根據。

龐統經過對荊州目前狀況的分析,而后又結合了劉備爭雄天下的目標,得出的結論是:

「荊州荒殘,人物殫盡。東有孫權,北有曹操,鼎足之計,難以得志。」

龐統認為荊州在歷經了赤壁大戰之后,其本有的優勢漸弱,無論是人力還是財力,已經損耗殆盡。而且在這樣殘破的局面下,還有東吳的孫權,以及北方曹操的虎視眈眈,這里已經完全不適合作為發展之根據。劉備如果以天下為圖,只怕在這里已經很難達成了。

在這種局面下,還不如完全撤入益州,借助著益州這片偏安之地,繼續壯大自己的勢力,仿照漢高祖的壯舉,等完全發展起來后,再出兵中原。

而至于荊州,就丟給東吳與曹魏兩家相爭吧,畢竟此刻的荊州對于劉備而言,已經失去了其本來存在的意義,如果繼續按照《隆中對》所行,只怕會將戰線拉得過長,到時候稍有不慎便會陷入頭尾無法相顧的境地。

從這里我們不難看出,龐統所站的角度是天下,他認為眼下不利于己的條件,完全都可以拋棄。

從臥龍與鳳雛兩人對于荊州的意見,我們其實可以發現,兩人雖然都是站在蜀國的角度出發,但所處的時間角度其實并不相同,而且所考慮的長遠也并不同。

諸葛亮認為眼下的難題需要慎重的考慮,尤其是要考慮劉備勢力的發展,偏安益州的發展,肯定不如荊、益二州的協同發展快,而在這樣的亂局之下,遲則就會生變,所以盡快發展成為了逐鹿中原的第一步,也是重中之重。

而鳳雛則認為,行事當長遠穩妥,既然荊州已經成為弊端,那不如就徹底將其舍去,撤入益州緩慢發展,這樣就算短時間內無法爭霸,那也可以徐徐圖之。

所以綜上所述,諸葛亮更像是一名忠君護主的軍事,他站在劉備的角度上,幫他把所有眼下的困境都考慮其中,最終才得出結論與計謀。而龐統則更像是一位理性的隱世大謀,他所看到的是無盡長遠的以后,至于眼下的,當棄則棄,不以為累。