「暗淡了刀光劍影,遠去了鼓角錚鳴,眼前飛揚著一個個,鮮活的面容;湮沒了黃塵古道,荒蕪了烽火邊城,歲月啊你帶不走,那一串串熟悉的姓名……」這幾句歌詞用來描述「天下第一雄關」嘉峪關的歷史,是貼切的。我們通過一組老照片重回歷史現場,來看看晚清時期的嘉峪關。

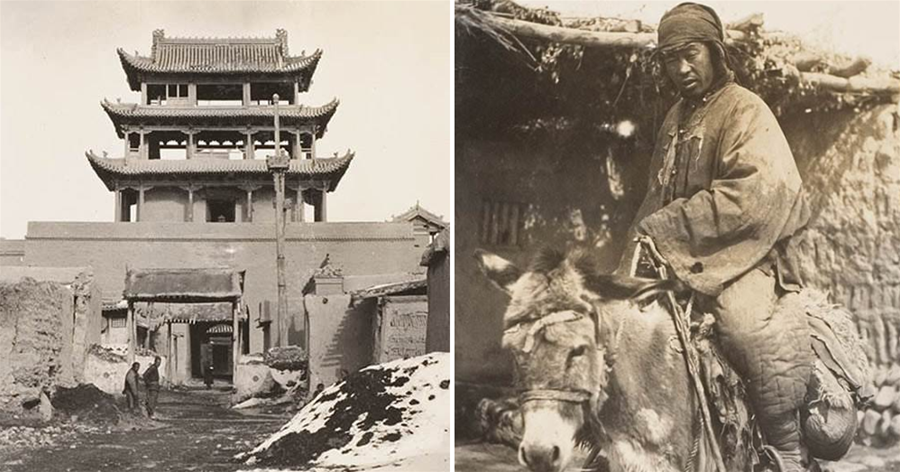

嘉峪關東20里處。

1910年,英國記者莫理循到陜甘地區考察,3月21日抵達嘉峪關,3月22日離開。在這短暫的停留時間里,他拍攝了一組嘉峪關的影像。有關嘉峪關的老照片非常少,莫理循的這些作品顯得十分珍貴。

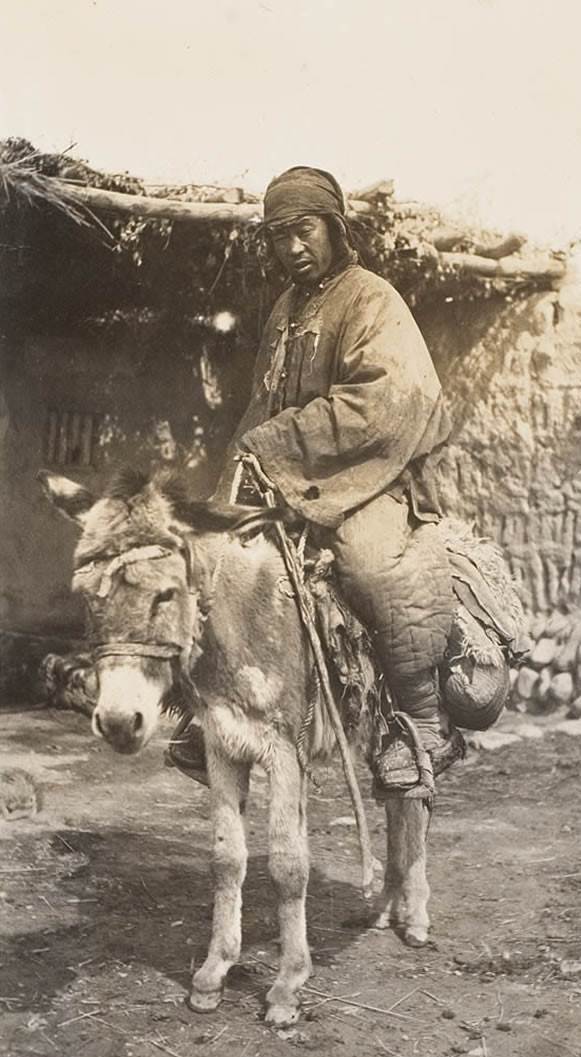

從肅州護送莫理循至嘉峪關的官差。

嘉峪關位于萬里長城的最西端,雄踞嘉峪山之麓,巍峨宏偉,險峻天成,氣勢磅礴。既是古代「絲綢之路」的交通要道,也是兵家必爭的軍事要塞,溝通著中原與西域。

其城池始建于明朝洪武五年(1372年),由內城、外城、羅城、甕城、城壕和南北兩翼長城組成,全長約60公里。

嘉峪關城樓與殘破的民房。

嘉峪關城池由內城、外城、城壕三道防線組成,扼守南北寬約15公里的峽谷地帶,周邊烽燧、墩臺縱橫交錯,關城東、西、南、北、東北各路共有墩臺66座。攻防兼備,構成了嚴密的軍事防御體系,因此有「天下第一雄關」之譽。

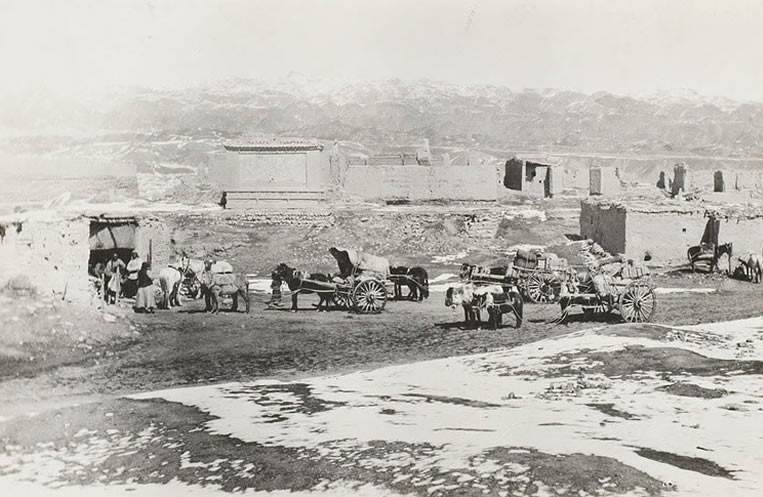

從嘉峪關向南望城壕和護城河。

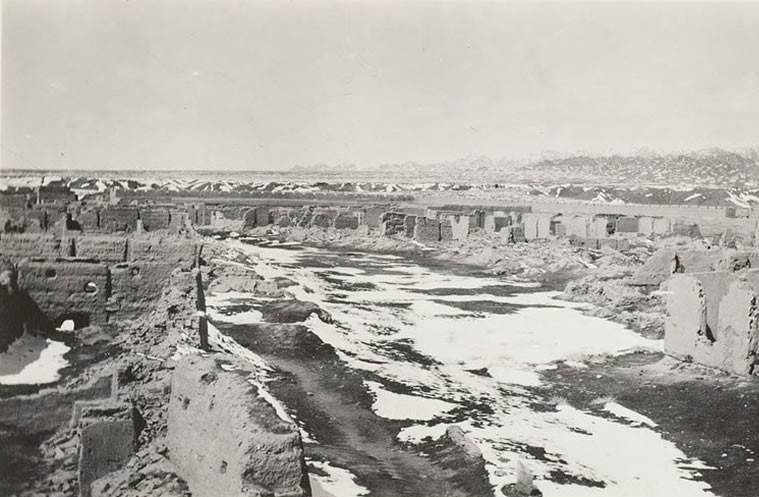

從嘉峪關向西望,滿眼荒涼。

嘉峪關城池坐落在沙漠戈壁之上,所以莫理循站在高處拍下的都是無邊無際的黃沙,滿眼荒涼。

以現在科學的觀點來說,這一地區年平均降雨量只有85.3毫米,屬于典型的溫帶大陸性荒漠氣候。

嘉峪關城墻。

宋元以前,嘉峪關有關無城,只起稽查來往行人的作用。明朝開國皇帝朱元璋決定在此修建關城,不久,一座黃土夯城拔地而起,成為西部國防重地。此后,多位明朝皇帝都曾下令增修嘉峪關,使其成為較完備的防御城堡。

嘉峪關東城樓。

進入清朝以后,嘉峪關一帶的戰亂不像以前那樣頻仍,商貿往來更加繁盛。到嘉慶年間,它已經轉型為控制貿易的關卡,向日益增多的往來商旅征收關稅。

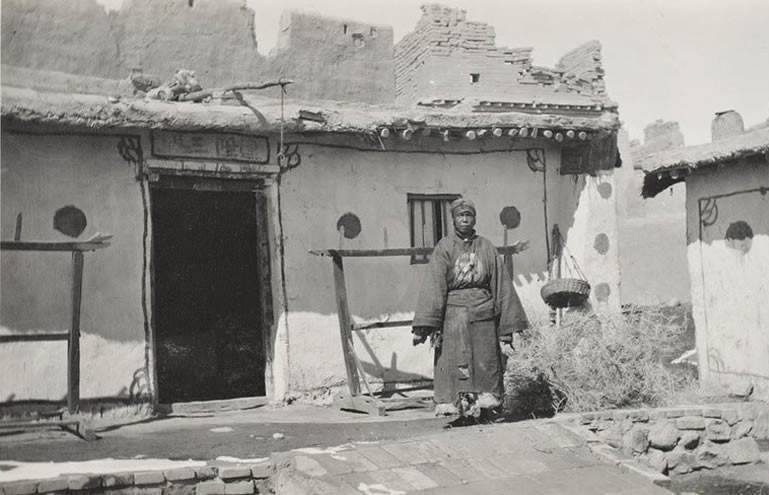

莫理循在嘉峪關的休息之處。

新疆和中亞的棉花、葡萄、羊、馬、駱駝、玉石等經嘉峪關運往內地,而內地的茶葉、絲綢、棉布、瓷器、藥材等也經嘉峪關運往新疆和中亞等地。

嘉峪關城墻內的斷壁殘垣。

晚清同治年間,陜甘地區再起烽火,嘉峪關遭到重創,城內的鋪戶、茶肆、旅店、民居等零落荒涼,人煙遠不如往昔稠密。數十年之后,這里依然沒有完成重建。

嘉峪關城墻內的頹敗景象。

1881年,《伊犁條約》簽訂,清廷批準俄商赴嘉峪關貿易,嘉峪關成為絲綢之路上的通商口岸,清朝官方在此征稅,又多了「洋關」的功能。

嘉峪關城內的哨所。

等到莫理循到來時,嘉峪關已經毀壞嚴重,他看到:「現在的要塞主要用作海關關口,沒有衛戍部隊,除了沿城墻堆積的幾堆石頭以防盜賊外,沒有采取任何防御措施。」他拍攝了低矮破舊的哨所內唯一的士兵,這名士兵沒有武器。