一男子被抬到協和醫院。

1906年,協和醫學堂開學招生,專門培養中國學生,研究西醫醫理。同時,該校附設醫院,學生可在此臨床實習,自行為病人診療治病。照片中擔架上的男子,就是被抬到協和醫學堂的附屬醫院診治。

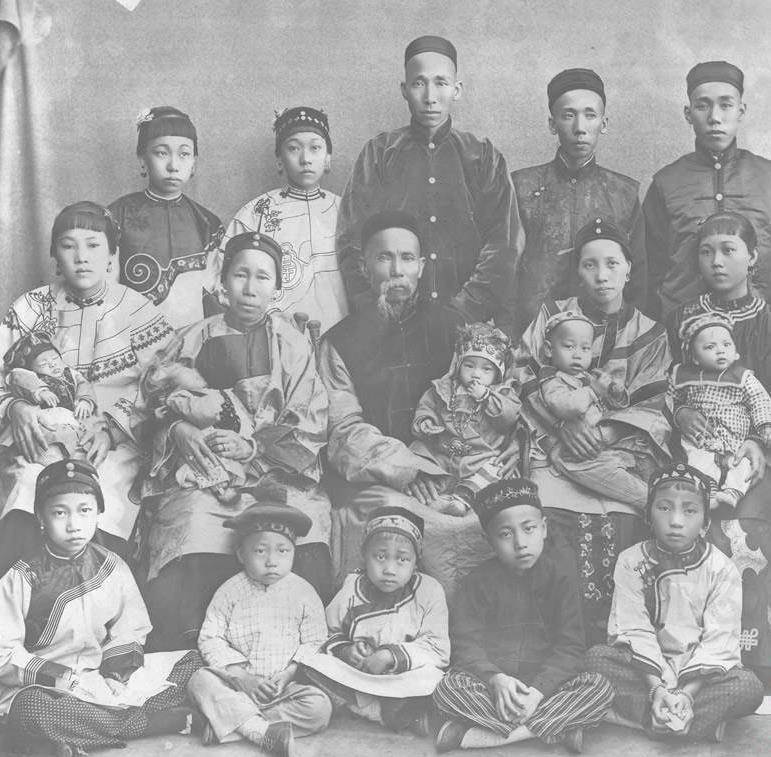

一個大家庭的「全家福」。

這一個大家庭有20口人,其中小孩子有10個,可謂子孫興旺。對于老一輩人來說,這是福氣。

一家四代人合影。

血脈之間的代際傳承,是古代百姓的執念。哪怕窮得叮當響,沒有財富可繼承,也一定要生兒子。

這種想法至今仍在民間有著深遠的影響。

玩鬧的孩子們。

那個年代的孩子沒有電子游戲,沒有各種各樣的動畫片和變化多端的玩具,更沒有豐富多彩的游樂場,但是他們的童年似乎也很精彩,也玩得開心(這個判斷結合了20多年前我童年的經歷)。一條胡同或一個村莊的小伙伴們結伴玩耍,做游戲、抓魚蝦、掏鳥窩等等,可謂充滿童真童趣。

兩個乞丐在捉虱子。

現在50歲以上的人大概還記得小時候被虱子折磨的感受,年輕人基本上沒有體會過。從前衛生條件不好,不論是環境衛生還是個人衛生都很差,尤其是留著長頭髮的,很容易生虱子,讓人奇癢難耐,還傳播疾病。

鎮江中學女生。

這8位女學生利用假期時間,參加社會服務,為64個鄰居配送晚餐。她們身上透露出晚清新女性的氣息,精神面貌也比較好。看她們的腳型,可能小時候裹過腳,后來接受新思想,又放足。

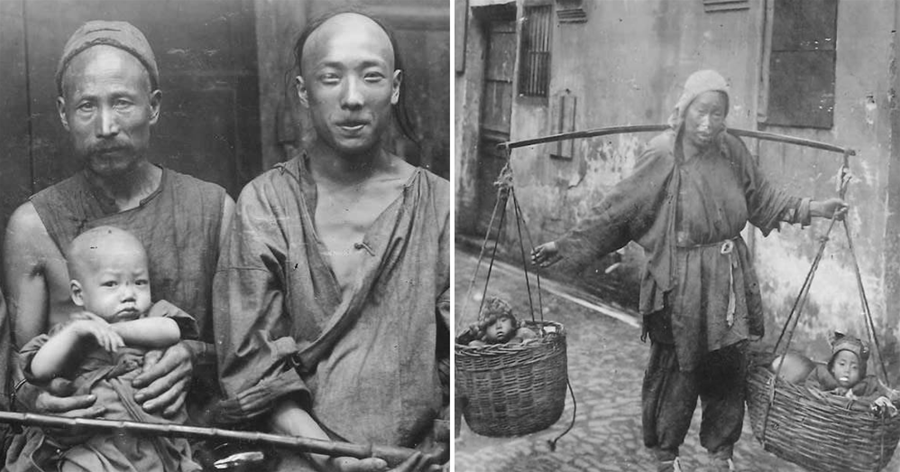

上海,貧困婦女出售自己的兒女。

「賣兒鬻女」四個字頻頻見于史書記載,我們并不陌生,當這樣的情景真實地呈現在我們面前,還是帶來巨大的震撼。晚清是個社會凋敝的時代,「破家蕩產,鬻兒賣女,時有所聞」,很多底層人窮困到極點,只好做出無奈之舉。

坐轎子出遠門。

能出門坐轎子的,必屬土豪之家。一般的家庭買得起轎子,養不起轎夫。

在街頭擺攤的郎中。

攤位的旁邊,掛著寫有「神功妙手」的橫幅,來吹噓自己醫術高超。不過,像這種走街串巷的江湖游醫,一般都不會有多高的水平。真正有水平的醫生,都去開設醫館了。