小編搜集了一組晚清老照片,展現彼時的社會面貌。照片中沒有大人物、大事件,都是老百姓的日常生活,能夠直觀地揭示真實的歷史圖景。從拍攝技巧來說,這些照片算不上優秀作品,好幾張焦點失調、構圖失衡,顯然不是行家所為。但其意義並非藝術性,而是其包含的歷史資訊,從這一點來說,每一張都很有價值,值得我們珍視。

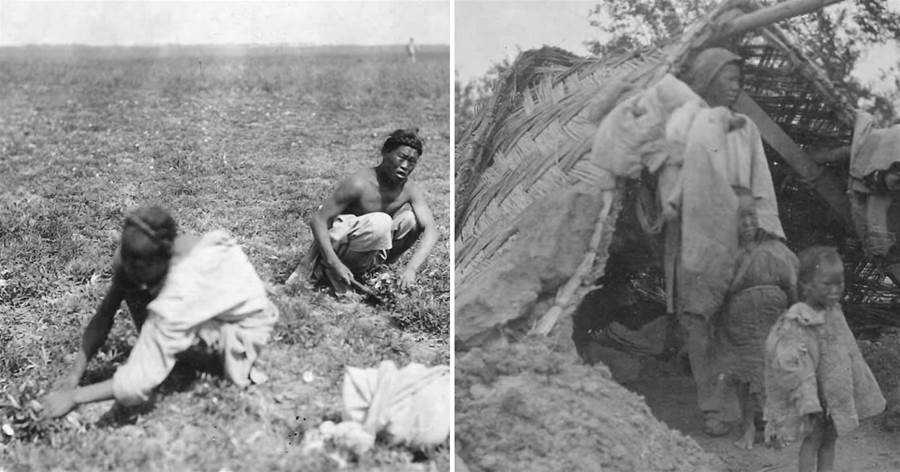

麻風病人。

麻風病是一種慢性傳染病,症狀表現為病人皮膚損害,神經粗大,甚至肢端殘廢。照片中的病人雙手變形,已經到了很嚴重的狀態。當時的醫療條件無法治癒這種疾病,一人得病往往感染全家,乃至形成「麻風病村」。現在這種病有了高效的治療手段,幾乎被消滅,鮮有耳聞。

小學課堂。

這不是私塾,而是新式學堂。清朝最後10年,朝廷終于意識到科舉制度不適應時代潮流,開始興辦近代化的教育,從低到高依次設立蒙養院、小學、中學和大學。

其課程也不限于儒家經典,增加了英語、地理、生物、自然、數學、化學、物理、體育、音樂等豐富內容。

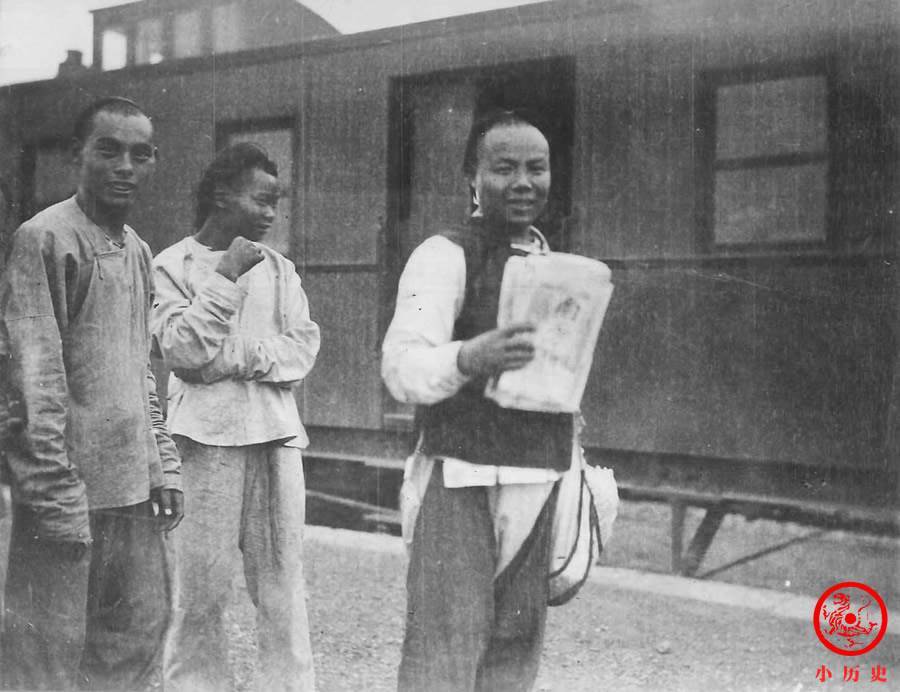

直隸邯鄲縣火車站。

清廷決定修築京漢鐵路時,設計建造了直隸邯鄲縣火車站。1904年3月建成投入運營,歸屬長辛店總段第五分段管轄。該站定為中級站,年運貨物量1.1萬噸,運送旅客2.8萬人次。其運輸能力實際上是比較低的。

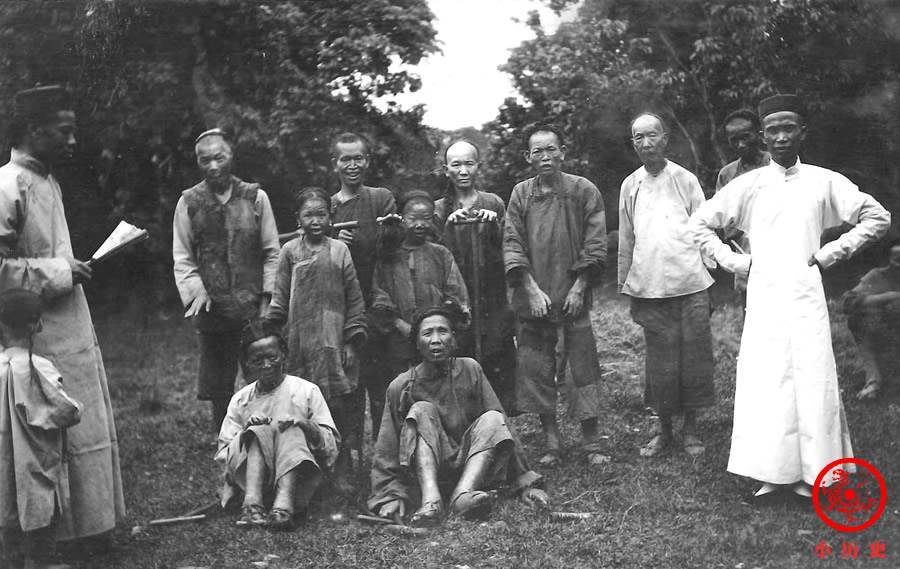

在火車站賣報的小販。

這張照片說明當時報紙傳播已經比較發達,賣報之人走街串巷,只要識字,盡可購買翻閱。

製作水煙袋。

水煙袋是吸水煙的工具,煙從水過,據說煙味醇和。乾隆時期刊行的《煙譜》這樣描述吸水煙的方法:「先含水在口,故煙性雖烈而不受其毒……又或以錫盂盛水,另有管插盂中,旁出一管如鶴頭,使煙氣從水中過,猶閩人先含涼水意。」使用水煙袋,就是《煙譜》所說的第二種情形。

窮人挖野菜充饑。

我們身邊有人吃野菜,那是為了親近大自然,追求新鮮美味。照片裡的人挖野菜,那是因為饑餓,沒有糧食吃,只能靠野菜充饑活命。晚清有明確的記載,農民吃野菜是常態,吃粗糧算是不錯的生活,吃大米飯、白麵饅頭堪稱改善生活。老輩人口中所說的「窮」,就是這個意思。

住在窩棚裡的母親與孩子。

他們的家園因為遭受災害被毀,只能搭窩棚居住,勉強棲身。

看看那個孩子所穿的衣服,就知道他們多麼可憐!

鄉間小路上,農民趕著水牛回家。

「有山皆種麥,有水皆種秔。牛領瘡見骨,叱叱猶夜耕。」農民辛辛苦苦一整年,依然吃不到細糧,甚至吃不飽。你要問糧食去了哪裡?縣太爺和地主老財能給出答案。

兌換錢幣的攤位。

桌子上整齊地擺放著一串一串銅錢,右側有一台稱銀兩的戥子。在此可將銀兩兌換成銅錢,也可將銅錢兌換成銀兩。清朝民間經濟活動中同時使用銀兩和銅錢交易,兩者之間經常需要兌換。不過,晚清時期存在「銀貴錢賤」的現象,原本一兩白銀兌一千文銅錢,後來逐漸形成剪刀差,一兩白銀兌一千二百文、一千五百文甚至一千八百文銅錢。也就是說,相對于銅錢,銀兩的保值增值屬性更好。

西南地區的獨輪車。

獨輪車小巧靈便,可以在狹窄的小道自如行走,能運物、也能載人,一當兩便。只是駕車人需要較高的技巧,稍有不慎,左右失衡,就會導致翻車。