本文選編一組記錄晚清江蘇省社會影像的老照片(1905-1910年),時間跨越光緒、宣統兩任皇帝。照片來自在華行醫的醫生洛倫佐(Lorenzo)和露絲·貝內特·摩根(Ruth Bennett Morgan)。

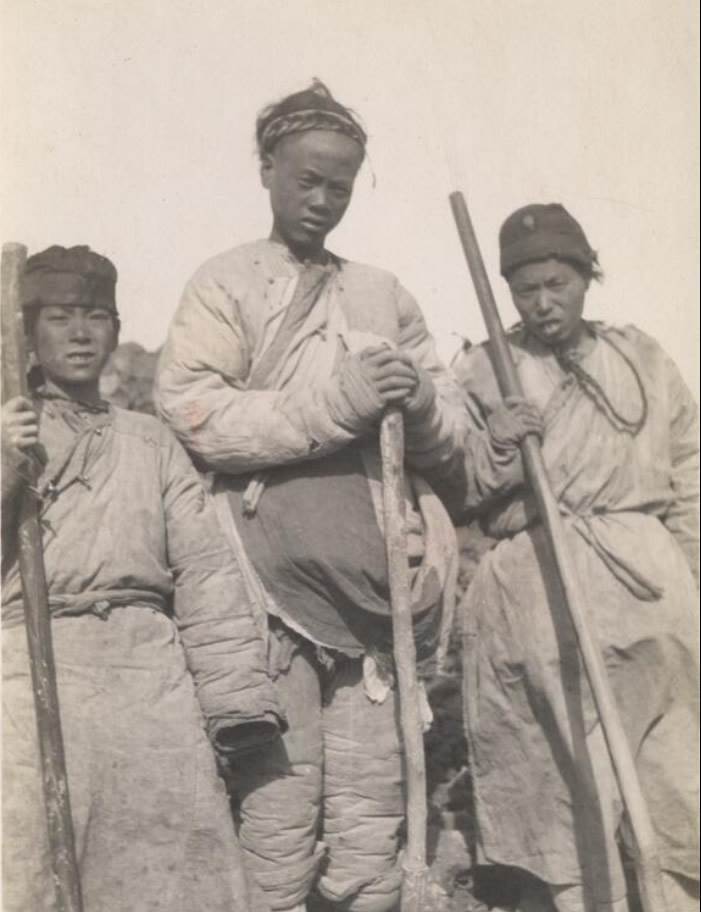

拿著鐵鍬的勞動者。

他們年齡都不足20歲,外表看上去已經飽經生活風霜的摧折。以前的孩子,過了10歲身上有點力氣,就要幫家里干活了。

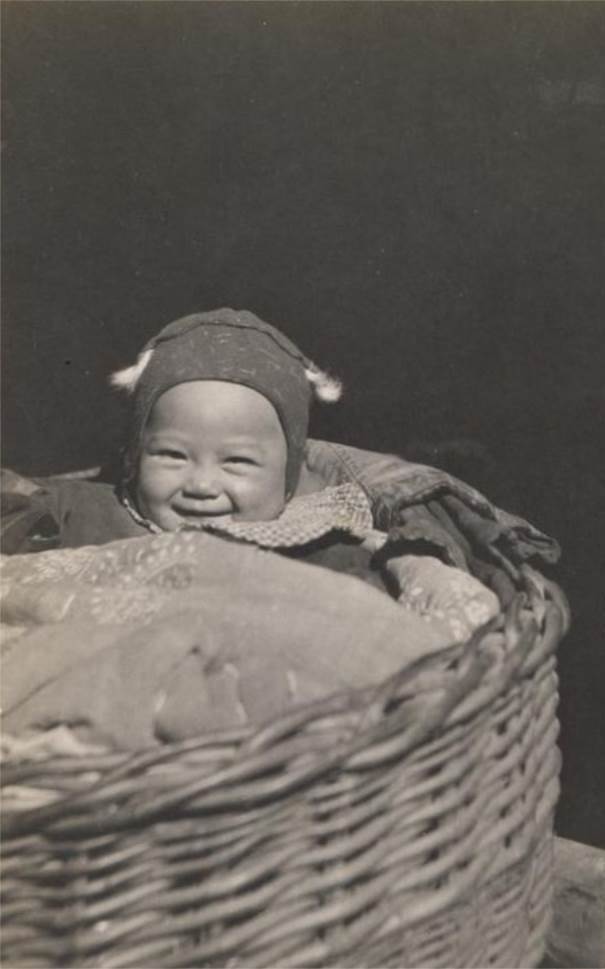

可愛的孩子。

這個胖乎乎的娃娃躺在筐里,曬著太陽,對著鏡頭髮出憨憨的微笑,非常討人喜愛。那只筐是荊條筐,以前家家戶戶都有這個物件兒,直到上世紀80年代農村還在使用。它用荊條編成,不怕風吹雨淋,經久耐用,老大用完可以傳給老二,老二用完老三還可以用。

一家醫院。

這家醫院由洛倫佐和露絲·貝內特·摩根籌建,規模不大,但是為當地百姓提供西醫的治療方式,彌補了傳統治療方式的不足。

大運河上的船只和人群。

這張照片拍攝于清江浦(位于淮安)。乾隆時代,清江浦是一座繁華熱鬧的城市,連英國人來了也驚嘆:「巨大的城市,多得令人難以置信的帆船和百姓!」其為清朝大運河漕糧重要的儲存、中轉之地,因而有「天下糧倉」之稱。但是,清朝臨近滅亡的時候,漕糧改由海運,清江浦很快走向衰落之路。照片中的人物除了船工,就是衣不蔽體的乞丐。

許姓人家合影。

這張照片拍攝于海州(今連云港)劉家頂,記錄了一個大家庭(應該是兄弟兩個小家庭)所有成員的影像。這一家有6個孩子,算得上人丁興旺了。他們身后的房子不錯,生活條件還可以。

災民。

晚清時期,江淮一帶頻繁發生水災,每次遭災,必然造成饑民遍地、輾轉求食的悲慘場面。照片中的災民逃離家鄉,住在低矮的窩棚里,饑腸轆轆,每天尋覓著能果腹的東西。

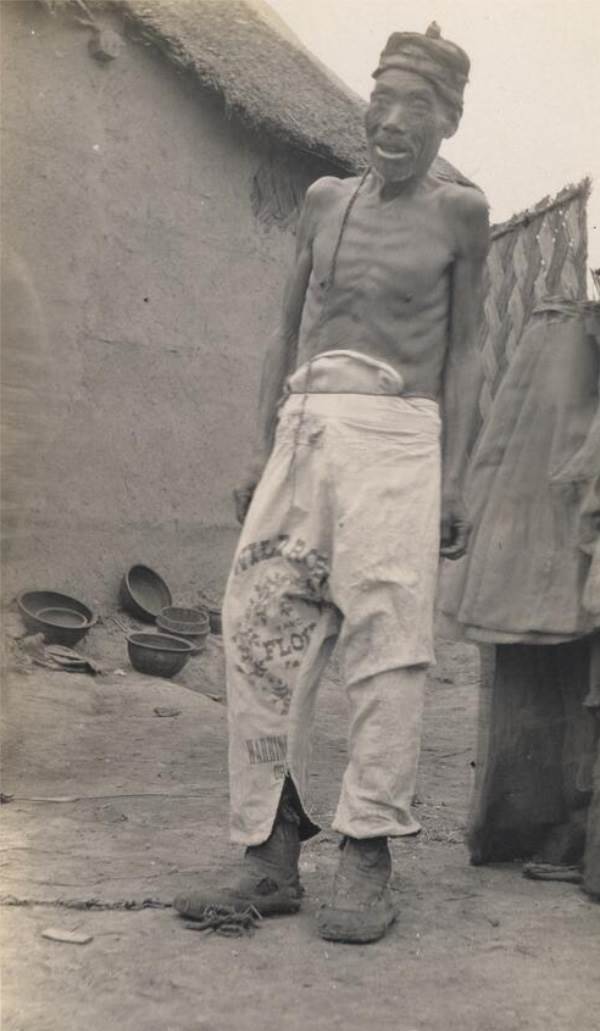

災民。

這名男子瘦骨嶙峋,顯然已經在溫飽線以下掙扎了很久,他的褲子是用面粉口袋改造的,其衣不蔽體之狀令人憐憫。災民逃離家鄉之后,以乞討為生,官府和民間慈善機構也有救濟,但災民數往往以百萬千萬計,能被救助的人為數較少。

婦女兒童。

冬天的陽光下,婦女們坐在院子里一邊做針線活、一邊張家長李家短地聊天,孩子們則在一旁玩耍嬉戲,氛圍和諧。

這是100多年前典型的家庭生活圖景。

砌墻。

此地位于江蘇山區,用石塊砌墻,就地取材,成本低廉。房屋狀況較差,以茅草為頂,局部已經坍塌。

踩高蹺。

一個民間雜耍班子來到村莊,表演節目,他們踩著高蹺,手中還敲鑼打鼓,吸引了很多村民觀看。這一套表演屬于踩高蹺中的「文蹺」,主要表演走唱,有簡單的舞蹈動作;與之相對的是「武蹺」,表演倒立、跳高桌、疊羅漢、劈叉等動作。