「功蓋三分國,名成八陣圖;江流石不轉,遺恨失吞吳。」這是大詩人杜甫寫諸葛亮的一首詩。

有人說這首詩贊頌了諸葛亮的功績與智慧,表達了千百年之后,八陣圖仍然存在于世間,引起人們對諸葛亮功業未成的贊嘆。

這樣的理解無疑是正確的,如果有實力吞并吳國,諸葛亮作為季漢的丞相,當然也不會對東吳手軟。

盡管他的哥哥諸葛瑾在東吳,深受孫權重用,而東吳方面的一些人,其實還和諸葛亮保持著不錯的私交。但是,如果兩國的利益發生沖突,諸葛亮應該還是會堅定不移地站在蜀漢這邊的。

但是,在劉備剛剛兵敗白帝城,整個蜀國的形勢危如累卵的時候,諸葛亮還真的放走了自己的一個勁敵。這個勁敵就是東吳的少年英才陸遜。

一些讀者也許會感到納悶兒:陸遜不是被黃承彥放走的嗎?

這個黃承彥,居然因為自己的一時仁慈,放走了陸遜,是不是有意跟自己的女婿諸葛亮對著干呢?

黃承彥作為諸葛亮的老丈人,是最適合替諸葛亮完成政治任務的一個人,而且只有這位老爺子這樣做,那些主張「吞吳自大」的人們,才能對諸葛亮少一些指責。

史書中隱藏的另一種可能

史書中關于黃承彥的記載很少,導致這位老先生面目模糊,我們也很難能清楚他對漢末三國那段歷史中政治形勢的態度。

可以肯定的是:黃承彥身為沔南名士,與荊州牧劉表是連襟,又是蔡瑁的姐夫,與整個荊州上流社會有著密切的聯系。

不過,這位黃老先生對參與政治并不熱心,大概只想平平安安地過自己的小日子。

不然憑借他在荊州的社會地位和關系網,以及他個人的才華,他早就在荊州的軍政兩屆呼風喚雨,大顯身手了。

在陸遜被困八卦陣中的時候,一向超然世外的黃老先生可真有點兒坐不住了。

他不僅親自把陸遜從陣中救出,還告訴陸遜不要與自己的女婿諸葛亮為敵。

不得不說,《三國演義》中的這段描寫不僅大力神話了八陣圖,也神話了黃承彥。

其實,八陣圖只不過是一種行軍、用兵時的陣法,雖然能夠困住敵人,也能夠增強軍隊的戰斗力,但是如果吳軍動用幾倍于蜀漢的兵力強攻,一定可以把陸遜救出來。

黃承彥放走陸遜,和《三國演義》中,諸葛亮存心讓關羽放走曹操一樣,是在做一個順水人情。

在真實的歷史中,黃承彥多半是受到諸葛亮的暗示,以一個局外人的身份,將陸遜救出八卦陣。

既讓陸遜見識到諸葛亮的厲害,又趁機告訴陸遜,這個時候,孫劉聯盟還是要盡快恢復的。孫劉聯盟的破裂,對我們兩家都沒有好處。

陸遜是何等聰明的人?他怎麼會不懂黃承彥對他的敲打呢?于是,他趕緊謝過黃承彥的救命之恩,帶著自己手下的兵士回到了東吳。

此次戰役,陸遜大獲全勝,黃承彥單獨面見陸遜,保住蜀漢和孫劉聯盟的政治任務,也圓滿完成了。

為什麼是黃承彥放走陸遜

其實,諸葛亮既然有心放陸遜一馬,為日后吳蜀兩國恢復結盟留下空間,他完全可以派別人去與陸遜周旋,為什麼一定要這位年事已高的老爺子自己去呢?

除了這位老先生,能夠理解諸葛亮聯吳抗曹的苦心的人真的不多,在這些人里,有能力和見識卻勸陸遜收兵的人更不多。

當時的蜀漢,劉備剛剛被東吳打得大敗,諸葛亮把下八卦陣的時候,劉備還在白帝城,生了重病,性命垂危。

雖然后來劉備迫于形勢,還是同意與東吳恢復盟約。

但是在黃承彥救陸遜出八卦陣的時刻,任何一個忠于蜀漢的人,都不方便去做這樣一個轉彎很快,卻也必須忍辱負重,不在意別人看法的人。

諸葛亮作為即將肩負蜀漢存亡重任的丞相,雖然有權力這樣做,但是也不能明著去做。主要還是要考慮劉備的感情,和在對東吳作戰中犧牲的那些將士的付出。

由黃承彥去放走陸遜,就沒有這麼多顧慮。黃承彥可以說自己的所作所為是替諸葛亮減輕殺孽,也可以做一個慈善長者,為蜀漢和東吳勸和。

雖然他是諸葛亮的老丈人,但是多年來,他一直遠離政治,擁有較高的威望,在荊襄一帶還擁有較高的話語權。

東吳要安穩統治剛剛到手的荊州地區,自然不能不考慮當地世家大族的意見,所以黃承彥的話,對同樣出身于世家大族的陸遜來說,還是有一定的分量的。

況且黃承彥一直在荊州生活,在黃月英嫁給諸葛亮之后,他也沒有跟隨諸葛亮一家來到成都。

無論蜀漢與東吳有什麼仇恨,黃承彥總是還要在荊州生活的。

一個名士幾十年間,在一個地方積累起來的威望、人脈、社會關系,以及幾代人積累起來的田產,使得他們不太可能離開自己生活的如魚得水的地方,到一個完全沒有積累的地方去。

一些北方的世家大族,離開他們世代生活的地方,是因為戰亂。而在三國前期,由于劉表的經營,荊州還是一個相對安定的地區,所以荊州的龐、黃、馬、蔡、習、蒯等幾個大家族并沒有遷出荊州。

雖然襄陽、樊城在曹魏手中,但是與東吳剛剛取得的大部分荊州地區關系密切。

黃承彥只要還想在荊州生活,他就不能和剛剛取得大部分荊州的孫權集團鬧得太僵,所以由黃承彥去做這個順水人情。

以后孫權也不會太為難他,吳蜀關系修復后,這位老爺子還可以在荊州的地界上過自己的逍遙日子。

對于蜀漢來說,雖然黃承彥是諸葛亮的岳父,但是他的身份并不敏感,外在立場也不鮮明。

他的小舅子蔡瑁是曹操的好友,曹操剛剛得到荊州就跑去蔡瑁府上,和蔡瑁敘舊,還見了蔡瑁的妻子,可見曹操與蔡瑁關系的親密。

在正史中并沒有周瑜用反間計除掉蔡瑁的故事,蔡瑁不但是壽終正寢的,而且深受曹操的厚待。

蔡瑁投降曹操以后,雖然沒有做到很高的官職,不像在荊州時,被劉表委以重任。但也有為官的記錄,最后被封為漢陽侯。

從引領陸遜走出八卦陣這一行為來看,黃承彥當然還是心向蜀漢的,但是他為陸遜做說客的任務,只能秘密進行,甚至不能讓任何人看出痕跡。

由黃承彥去放走陸遜,大家會覺得,這位老爺子不懂政治,動了惻隱之心,甚至因為自己沒有政治立場,壞了諸葛亮的一次精心布局,但應該不會罵他是蜀漢的叛徒。

按照常理來說,認知處于低緯度的人,要盡量提升自己的認知水平,盡快趕上認知水平高的人。

但現實生活中,認知水平低的人往往是大多數,這就要求認知水平高的人向下兼容,面對很多人的不理解坦然處之,受到別人的非議,也要不爭不辯,只管過好自己的日子。

這是認知水平高的人的修行,也是他們注定要忍受的不公。

在蜀漢陣營中,與劉備關系更好的關羽、張飛等人,似乎從來也不考慮自身的實力,而是既不把曹魏眾人放在眼中,也不把孫權、陸遜等人放在眼中。

所以,吳魏的暗中聯合和孫劉聯盟的破裂,荊州的丟失和戰爭造成的巨大損失,似乎是注定的。

黃承彥在關鍵時候出馬,其實是以一種盡量不被人們注意的方式挽救了面臨危難的蜀國。

三、黃承彥可能的結局

在《三國演義》中,黃承彥一共出場兩次:第一次是為了襯托諸葛亮,與劉備偶遇。

吟誦諸葛亮平日最喜歡的《梁甫吟》,為諸葛亮代言,表達他想要出山,建立一個太平天下的愿望;同時也表現了黃承彥自己仙風道骨、超然物外的隱者風姿。

第二次出場,就是來放陸遜走出八卦陣。這次出現,再次顯示了他的見識和風度。

在這之后,黃承彥就消失了,大概這位老先生最終能夠頤養天年,得享高齡之后去世。

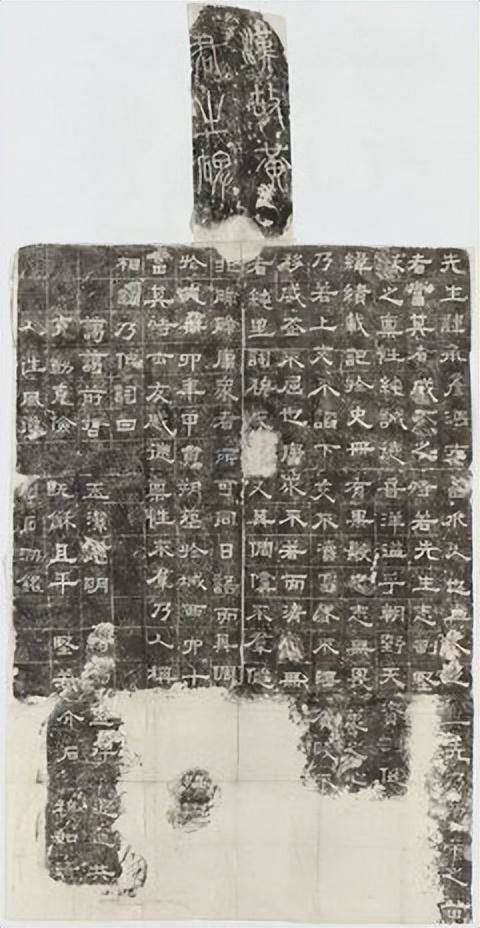

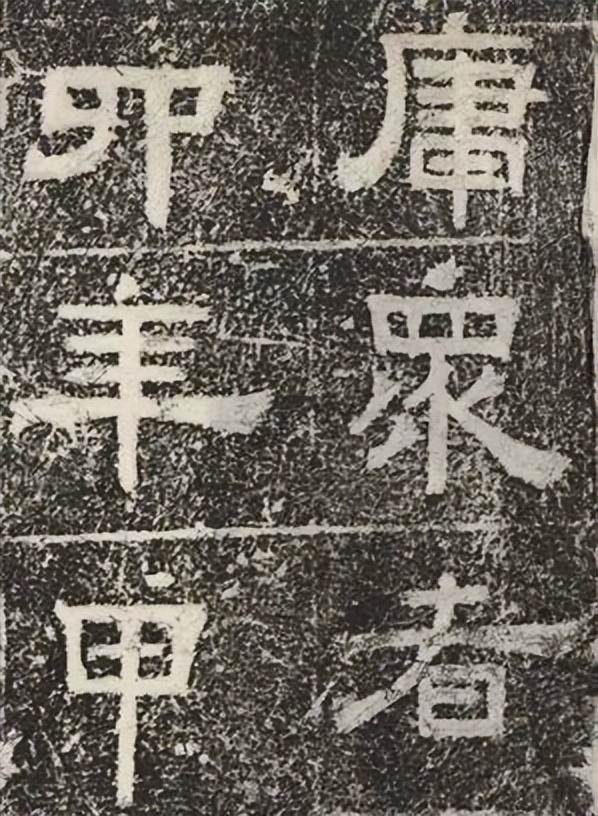

大約在2000年左右,有關歷史學者發現了黃承彥碑,這個碑是黃承彥生前的好友所立。黃承彥應該沒有兒子,只有黃月英這麼一個女兒。

就算黃月英是個女子,不能以獨立的身份為父親立碑,那麼作為黃承彥的乘龍快婿,諸葛亮為什麼沒能為作為岳父和老師的黃承彥料理喪事呢?

其實,自從關羽兵敗襄陽,失去了荊州以后,諸葛亮與黃月英沒有與黃承彥團聚過。

諸葛亮身為蜀漢的丞相,不可能因私廢公,為了私事親自去到曹魏的地界。

所以,黃承彥雖然長壽,晚年生活應該還是很孤苦落寞的。

因為戰亂,女兒和女婿都與他相隔千里,平時也只能通過書信聯系,直到他去世之前,也沒能回來見他最后一面。

身在亂世,有很多的身不由己,普通人家破人亡,在時光中重新做回一粒塵土;

英雄人物也難免經歷生離死別的痛苦,經歷親人猝然離世的悲傷。

所謂亂世,就是無數次猝不及防的逝去、無數次不能忍受、卻又必須承受的生離死別的疊加。