1842年8月29日,《中英南京條約》簽訂,上海被列為通商口岸。1843年11月8日, 首任駐滬英國領事巴富爾抵達上海,11月17日上海正式開埠。

上海優越的地理位置,使大批的洋商趨之若鶩,上海也由此開始從小縣城向大都市邁進。

本組圖片拍攝于開埠十五年之後的1858年,距離今天已經整整163年。

上海外灘

1858年的上海外灘,沒有高樓大廈,中式的廟堂和西洋海關大樓在江岸邊並排而立,江面之上有小舢板往來穿梭。

外白渡橋

從當時的英國領事館遠望外白渡橋。這是第一代外白渡橋,全部用木頭搭建而成,名叫「威爾斯橋」, 建于兩年之前的1856年。

外白渡橋近景

今天我們看到的外白渡鐵橋已經是第三代了,橋身高大,船隻可以從橋下直接通過。最早的外白渡橋因為橋面較低,中間設有活動橋板,每當有稍大的船隻通過時,必須將橋面吊起。圖中可以清晰看到橋面中間的起吊架。

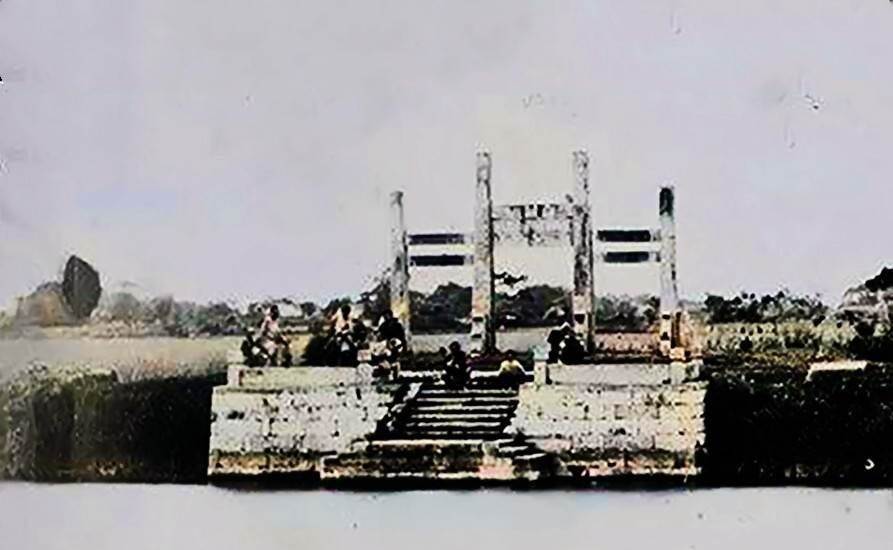

蘇州河碼頭

很多人以為上海開埠之前只是一個小漁村,其實是一種錯誤的認識。明代時,上海便已經修築起了方圓9裡的城牆。開埠之前,上海早已是一座文化底蘊深厚的中小城市。比如蘇州河邊這座碼頭的石牌坊,便已經不知有多少年歷史了。

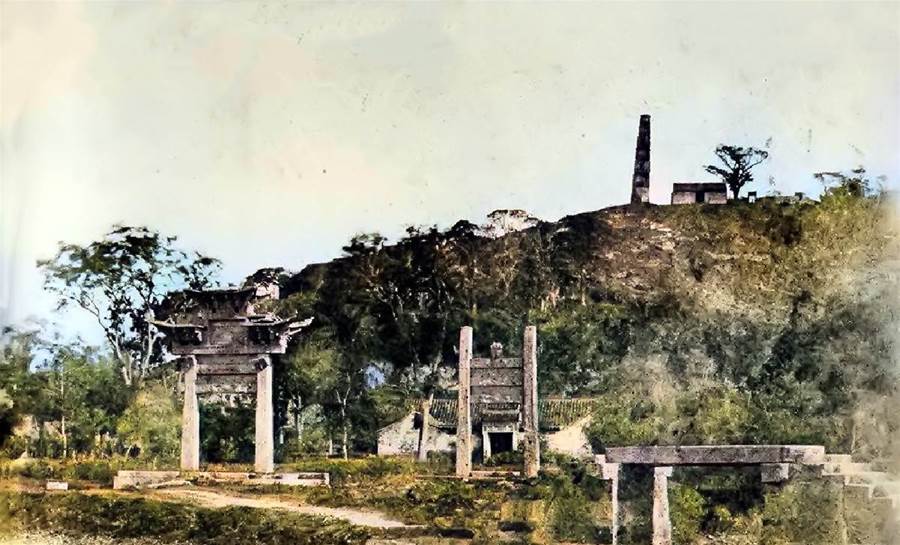

牌坊附近

在上圖的碼頭附近,一座很大的院落坐落在田野中間,院落內建有高大的中國傳統式建築,看結構佈局可能是一座寺廟。

原野中的牌坊

當時的上海和其他城鎮一樣,也有很多座牌坊。牌坊是我國特有的一種門洞式建築,由孔廟的欞星門衍變而成,最初用于祭祀天地和孔子,後來。多用來表彰忠孝節義的人物。

佘山風景

此圖呈現的是佘山最原始的狀態,在圖片的原注中,這裡被稱作修道院山,說明當時已經有修道士在這裡活動了。二十多年以後,法國傳教士在這裡修建起一座大教堂,即今天著名的佘山大教堂前身。

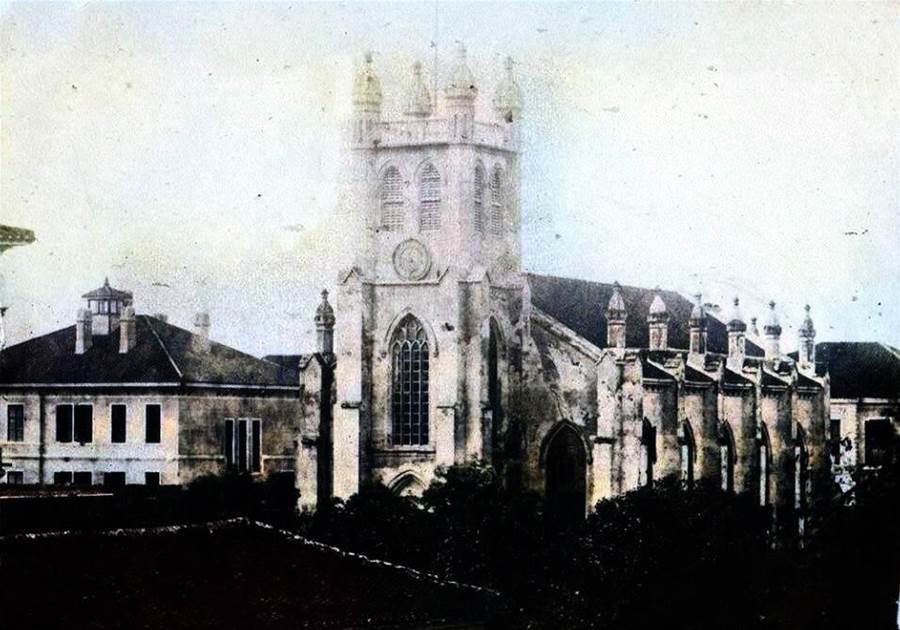

聖三一教堂

聖三一教堂又叫紅禮拜堂,地處今江西路九江路口,是基督教英國聖公會在上海建立的第一座教堂,也是當時遠東最大的教堂。現在的教堂為1866年在原建築上拆舊翻建而成。圖中的教堂建築是翻建之前的樣子,當時的鐘樓上還沒有哥特式尖塔,教堂前面的平房是一名英國少校的住宅。

現在的資料中提及這座鐘樓是1893年增建的,看來並不準確。

轎夫

兩名轎夫在洋人的後花園中,可以看出當時的轎子和後期的轎子有很大區別,轎身主要用木頭和竹子製作,看上去不夠華麗也比較笨重。

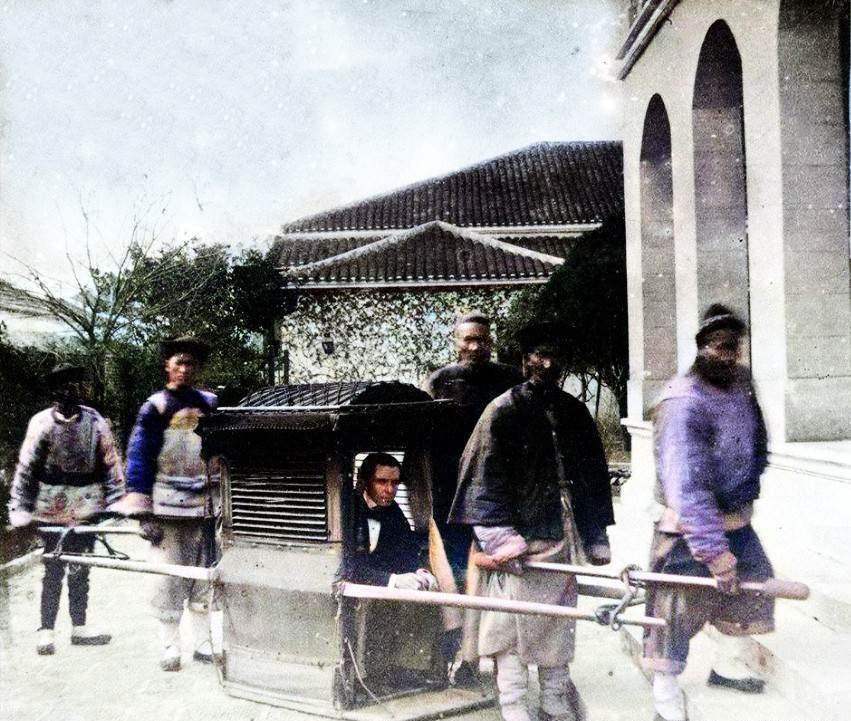

坐轎的洋人

一乘四人抬的轎子停在麗如銀行門口,裡面坐的是的麗如銀行(又稱東方銀行)上海分行的代理人理查·紐比。 鴉片戰爭之前,中國沒有銀行,只是錢莊、票號等舊式的金融機構。應該的麗如銀行是上海出現的第一家外國銀行。

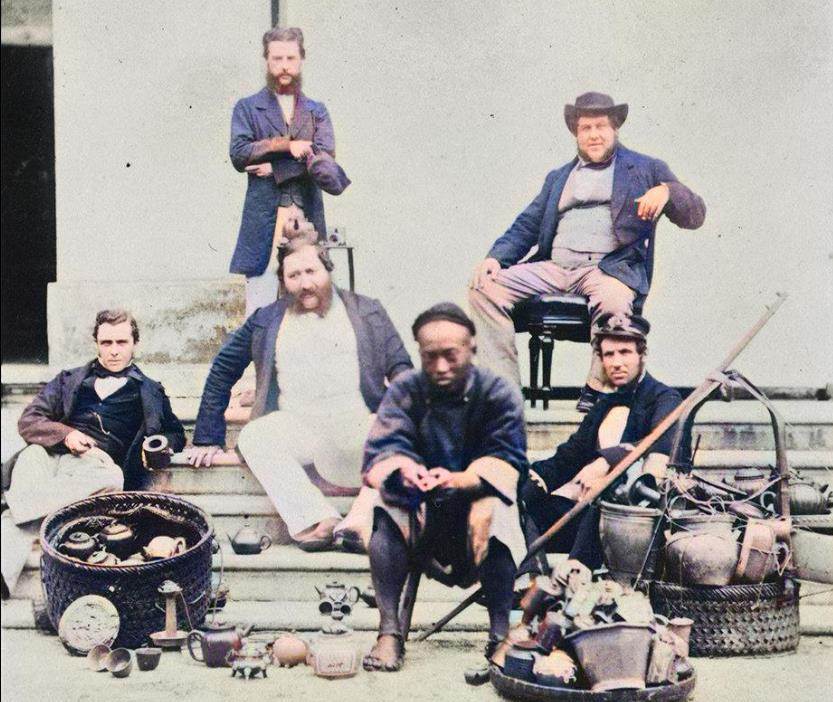

街頭合影

五名洋人坐在街頭的臺階上,擺出各種姿勢,前面坐著一名中國小商販,他的挑子裡放著茶壺、花盆、燈檯等各種粗陶製品。

年輕女子

兩名女子的合影照,從服裝和髮型上可以看出右邊是已婚的婦人,左邊則是一個未婚小姑娘。已婚女子是洋人的保姆,她還有一個外國名字叫安娜。

母子三人

坐著左邊的母親同樣是一位洋人的保姆,她戴著手鐲,手指上戴著做針線活用的頂針。小女兒留著當時最時尚的髮型坐在左邊,他的哥哥站在旁邊。注意看桌子下面有一隻海船的模型。

駱駝擔子

賣餛飩的男子和他的餛飩挑子。洋人感慨這個挑子就是一個流動的廚房,一邊放著鍋灶和劈柴,另一邊的抽屜裡放著各種食材和碗筷。這種挑子在上海很流行,因為挑在肩膀上好像駝峰一樣,人們形象地稱之為駱駝擔子。

柴爿餛飩

餛飩是非常受上海平民歡迎的一種小吃。舊時候小販在叫賣時會打起竹板吸引顧客,因此這種餛飩又叫「柴爿餛飩」。圖為當時百姓在駱駝擔子前吃餛飩的情景。