「我們王家在福建是有名的世家,家有恒產,代代為官;妳的父親是教育部的主事,妳自己又是個大學生,這個人絕不會成為我們王家的女婿,妳不要再和他來往了。」

聽到母親堅決反對自己的戀情,王世瑛陷入了深深的痛苦之中,早知今日,當初就不該愛上他,可愛情這東西,又有幾分是自己能把握的?

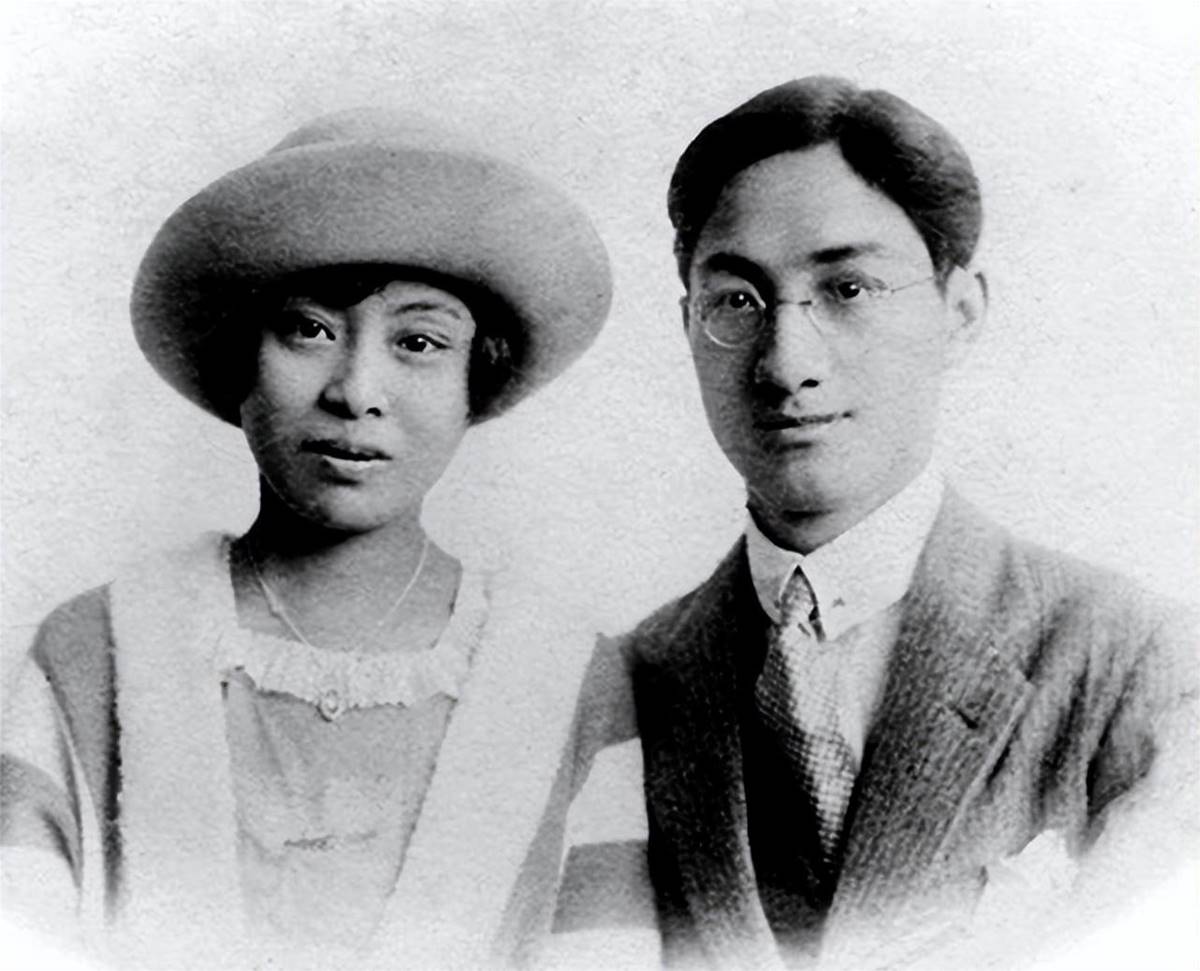

1917年,18歲的王世瑛考入北京女子師范大學,早在福州女子師范學校讀預科時,她就是全校才華出眾的才女。來到北京,更是難掩鋒芒,一躍成為了北女師的學生會主席。

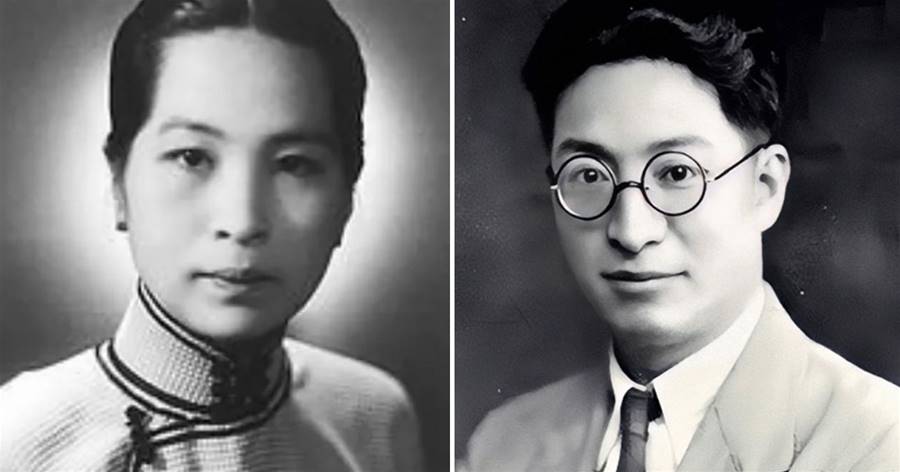

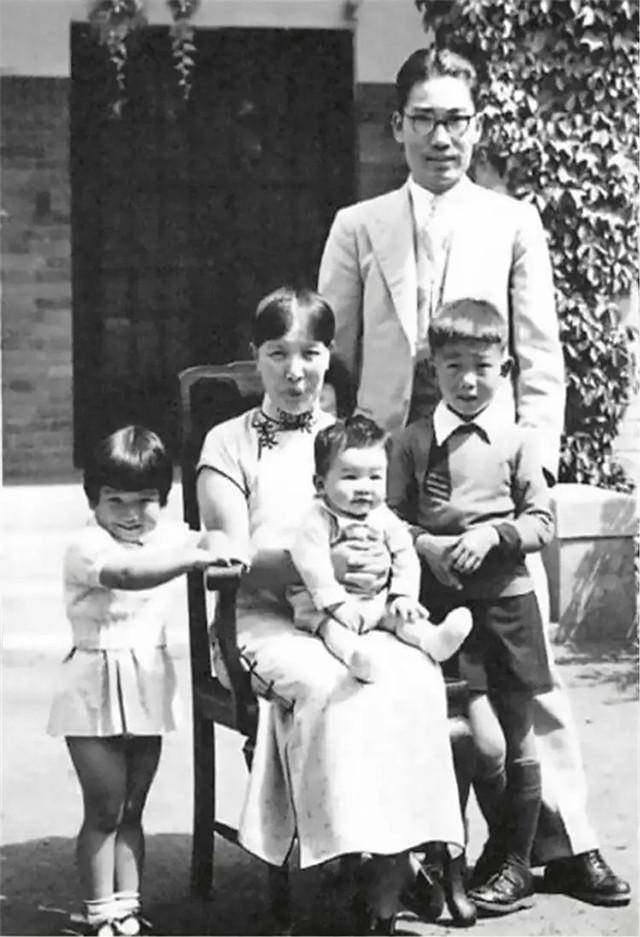

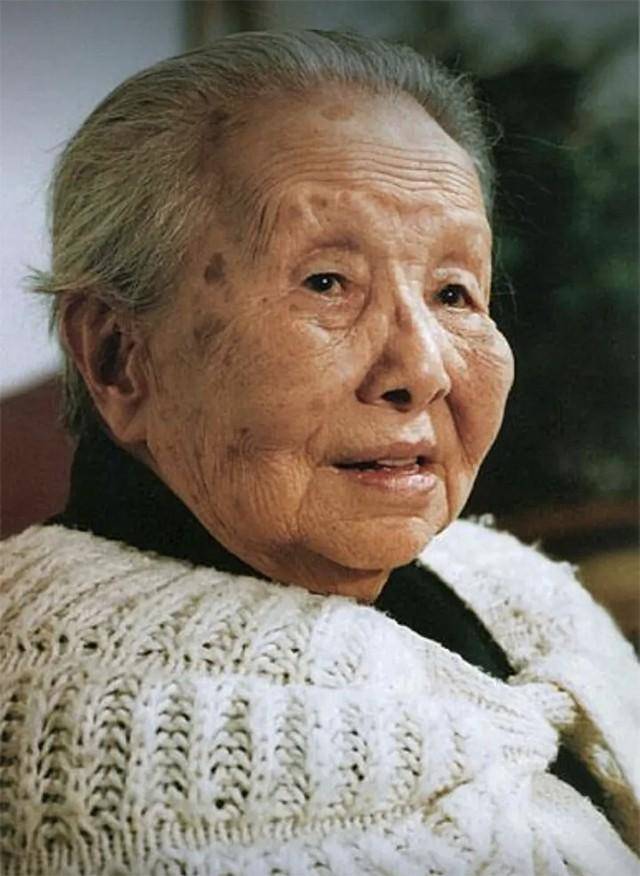

王世瑛

曾同在福州女子師范學校讀預科的冰心,對王世瑛的印象很深:

「她在一班中年紀最小,梳辮子,穿裙子,平底鞋上還系著鞋帶,十分的憨嬉活潑。」

當時的王世瑛也很喜歡冰心,兩人的友情便從此開始。

在新文化運動中,北女師涌現出了新文學的第一代女作家群體,包括冰心、廬隱、林徽因、凌叔華、蘇雪林、石評梅在內,都是這一時期有名的才女。

這些才女,在未來的中國文壇燦若群星,而王世瑛就是其中耀眼的一顆。

冰心

五四運動中,在一次北京高校大學生的演講集會上,王世瑛認識了鄭振鐸。他們經常通信,一起辦文學雜志。

文學上的才華讓他們惺惺相惜,而共同的福建籍身份,讓他們的情感交流更是水到渠成。

于是,他們很快陷入了愛河,仿佛一點星星之火,遇到了廣袤的荒野,只需輕輕觸碰一下,便可燎原。

然而,婚姻中的門第之見,像是那個時代必然要上演的戲碼,總是在愛情最火熱的時候,潑下一盆冷水。

王世瑛的母親在了解到鄭振鐸的寡母在溫州靠做針線活度日時,竭力反對兩個年輕人的戀情。

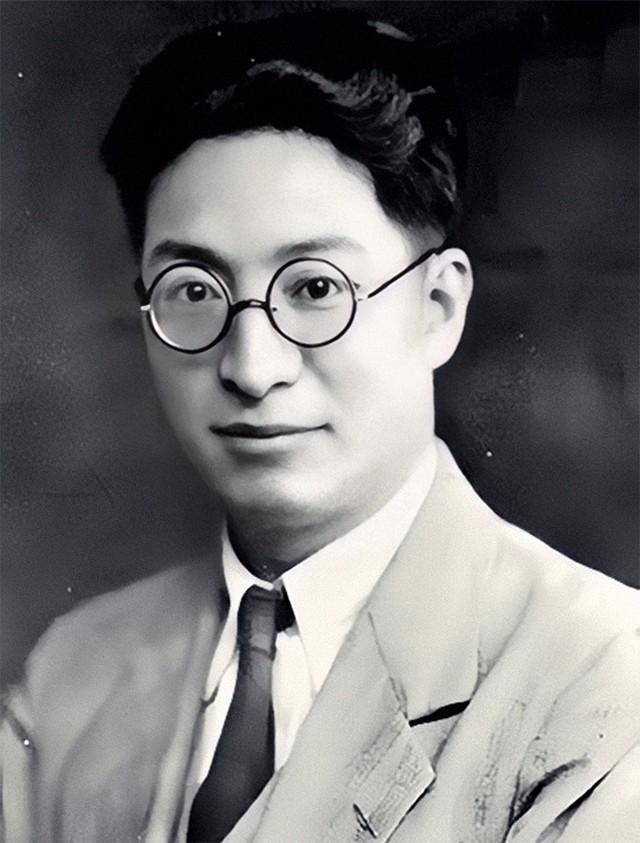

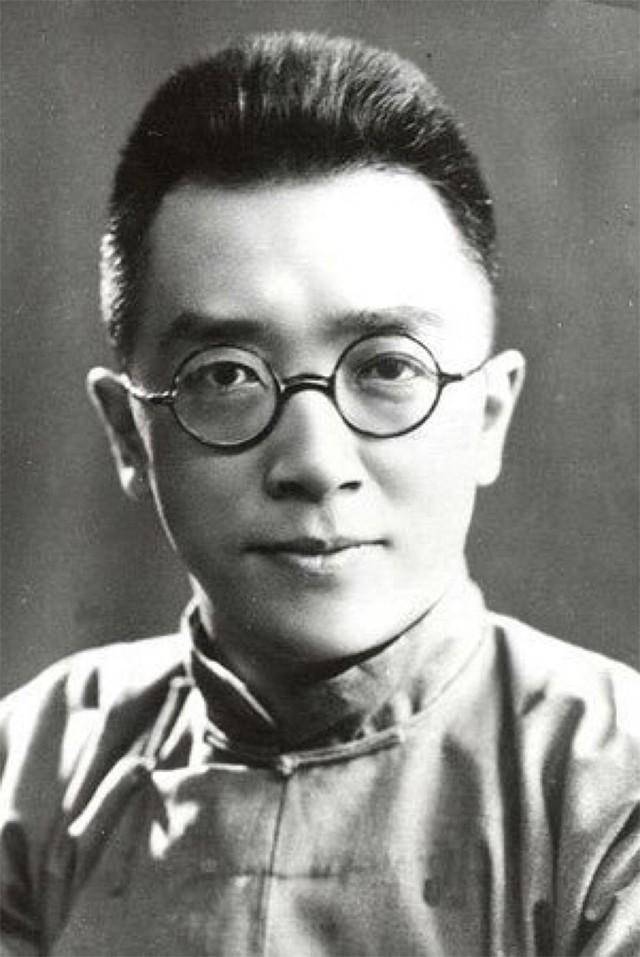

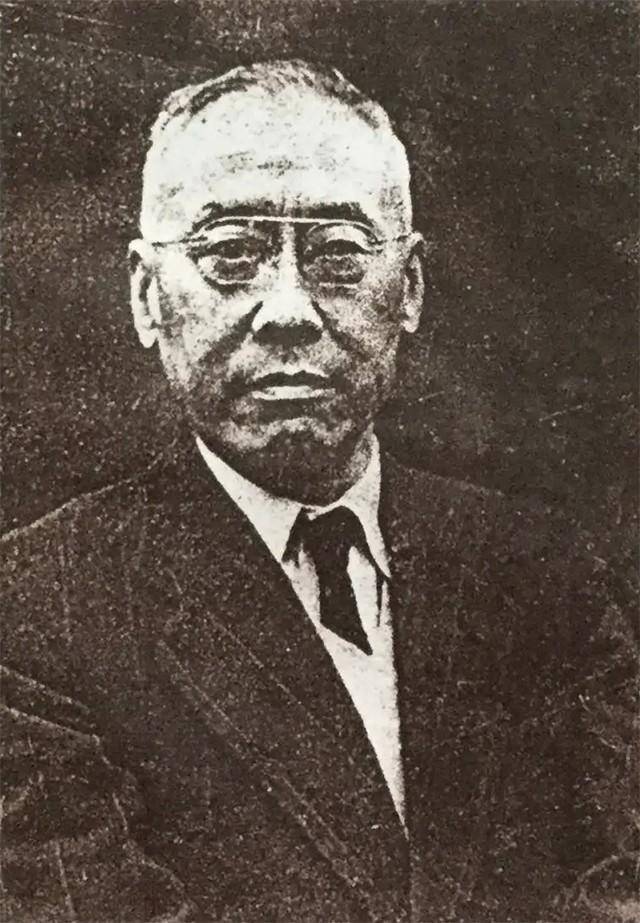

鄭振鐸

王家是名門望族,而鄭家卻家境貧寒,巨大的家世差距,像是一道永遠也邁不過去的坎,橫亙在一對有情人的面前。

王世瑛日日以淚洗面,鄭振鐸夜夜借酒澆愁。兩個人心里都明白,得不到家人祝福的愛情,是不會幸福的。

即便他們相信彼此,相信愛可以排除萬難,可是萬難之后還有萬難,更是他們能夠預見的。

在那個新舊文化混沌膠著的年代,王世瑛沒有勇氣掙脫家庭的束縛,沖破社會的阻力,未來的美好暢想,遠不如當下的痛苦來得真切。

必須承認,感情有時候并不是兩個人的事,太多因素左右著感情的發展,可是愛或不愛,卻只能自行了斷。而時間,就是治療感情傷口最好的良藥。

鄭振鐸

日子久了,兩人也各自開始了新的感情。26歲那年,鄭振鐸娶了商務印書館元老高夢旦的女兒高君箴為妻,而王世瑛,認識了張君勱。

張君勱,這位徘徊于學術與政治之間的才子,曾頑固地反對妹妹張幼儀在與徐志摩失婚后改嫁,而自己卻與目不識丁的發妻離了婚。

他曾在日本和德國留學,卻擁有秀才和翰林的功名;他掌握并精通三門外語,卻拒絕使用白話文著書。

種種矛盾匯集起來,在這個男人身上奇妙地混合著。

1906年,19歲的張君勱接受了父母為其安排的婚姻,以非常隆重的舊式婚禮迎娶了與發妻沈氏。

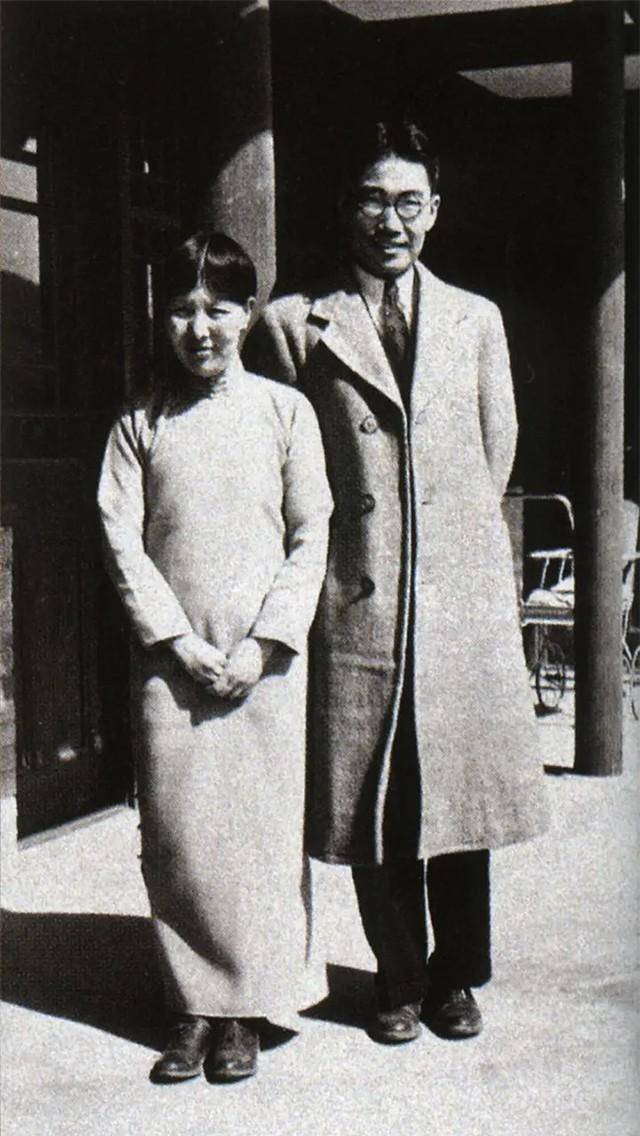

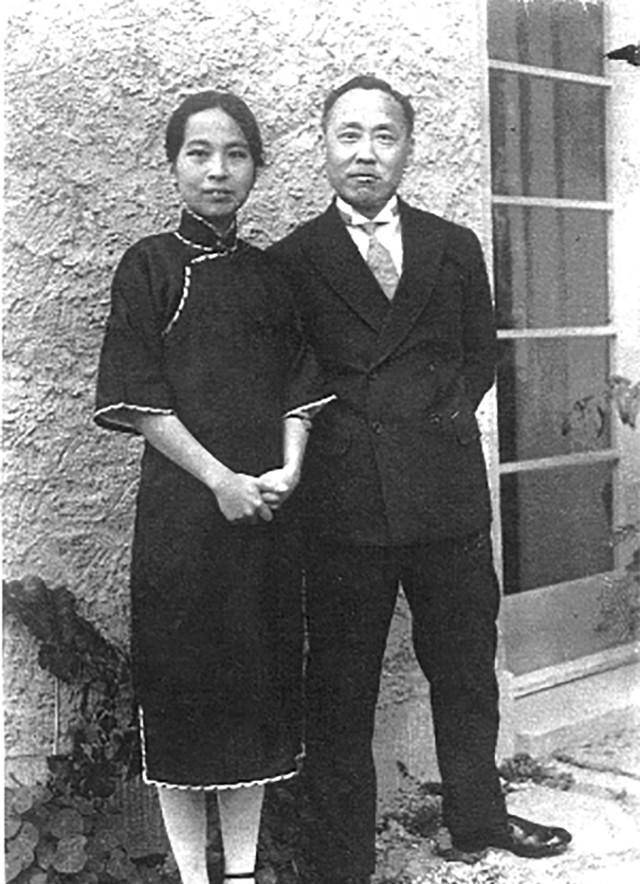

鄭振鐸與妻子高君箴

對于張君勱來說,這場婚姻完全沒有感情可言,結婚不到一個月,這位出身上海名門的公子就東渡日本留學去了。

夫婦之間沒有共同語言和興趣,加上張君勱常年在國外留學,這樁舊式包辦婚姻,不過是有名無實,直到張君勱遇到王世瑛,他心中沉睡的愛情才被喚醒。

說起二人的相識,還應該感謝泰戈爾,當年泰戈爾訪華雖然沒有促成徐志摩和林徽因,卻無意中促成了張君勱與王世瑛。

那時候,張君勱應吳文藻的邀請來到清華大學做《人生觀》的演講,他在演講中說:「科學無論如何發達,而人生觀問題之解決,絕非科學所能為力,唯賴人類之自身而已。」

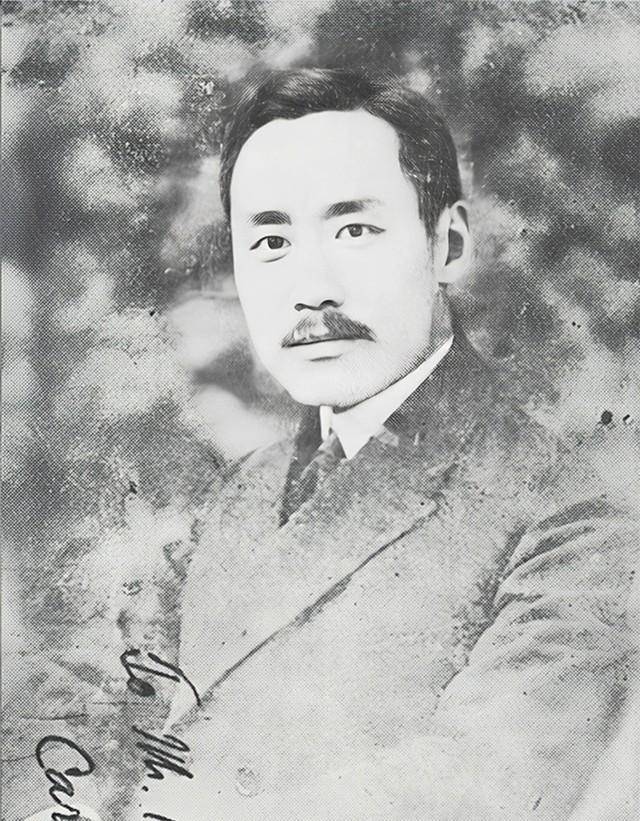

張君勱

本以為這只是一場普通演講的張君勱,萬萬沒有想到,自己的這次演講,竟然成為了一個重磅炸彈,在整個知識界激起了軒然大波,就此引發了一場「科學與玄學」的論戰。

在當時,梁啟超和張君勱是玄學派的代表,胡適、陳獨秀等為科學派的代表,雙方在各種演講和報刊中口誅筆伐,持續辯論,歷時半年之久。

張君勱本人雖然被對方譏為「玄學鬼」,但他并未覺得這是在貶低自己,相反,他接過了老師梁任公的筆,在知識界馳騁縱橫。

而即將到訪中國的印度詩人泰戈爾,正是這場論戰中,玄學派最有力的支持者。

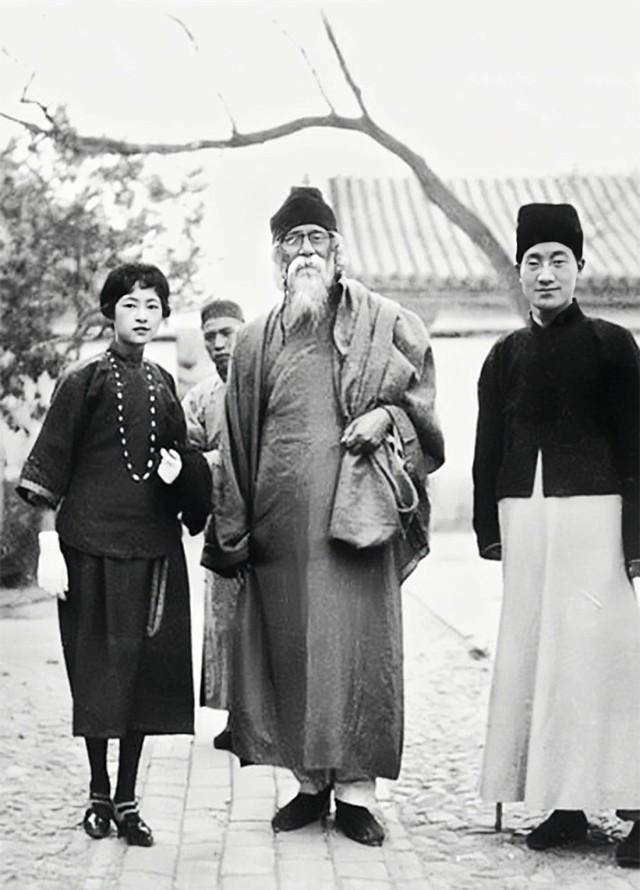

左起:林徽因、泰戈爾、徐志摩

1923年,在北京文化界籌備泰戈爾訪華的招待會上,張君勱遇見了畢業于北女師國文系的王世瑛。

這次相遇,讓張君勱體驗了一把傳說中的一見鐘情,王世瑛清秀的容顏,不俗的談吐,橫溢的才華,這一切匯成一股海浪,拍打在他的胸口。

此后,張君勱發動了情書攻勢,在不斷的鴻雁傳書中,彼此的了解也日漸加深。

面對張君勱如潮般的愛情攻勢,王世瑛有點猶豫不決,人往往就是這樣,有時候心中明明有了答案,卻偏偏需要人推一把,才覺得踏實。

她想到了在美國留學的好友冰心,寫信請她幫自己拿主意。

左起:張君勱、劉文島夫人、張幼儀、劉文島

冰心後來回憶道:「忽然得到她的一封信,信末提到張君勱先生向她求婚,問我這結合可不可以考慮,文句雖然是輕描淡寫,而語意是相當的懇切。

我和君勱先生素不相識,而他的哲學和政治的文章,是早已讀過,世瑛既然問到我,這就表示她和她的家庭方面,是沒有問題的了,我即刻在床上回了一封信,竭力促成這件事。」

1924年春天,王世瑛接受了張君勱的追求。兩個月后,王世瑛率領福建女師的學生到江浙一帶參觀,張君勱為王世瑛提供了諸多幫助,兩人朝夕相處,感情更加如膠似漆。

冰心

那個時候,恰逢張君勱為國立自治學院爭取經費之時,每天忙得不可開交,有時連飯也顧不上吃,盡管如此,每日和王世瑛的約會,卻是絕不能取消的。

十幾天的時光很快過去了,兩人都感受到了彼此的情意綿綿,已然沒有任何事能夠將他們分開。日后那一摞摞厚重的情書,就是他們日夜不息的思念。

1925年,張君勱與發妻沈氏失婚之后,王世瑛接受了張君勱的求婚,并在福州舉行了婚禮。這一年,張君勱39歲,王世瑛26歲。

盡管有情人終成眷屬,可說起來,又難免有些諷刺,張君勱與小腳的原配夫人失婚,迎娶新女性王世瑛,和徐志摩與妹妹張幼儀失婚后娶陸小曼,別無二致。

張幼儀與徐志摩

只不過,張君勱和王世瑛的結合,沒有像徐志摩和陸小曼那樣鬧得滿城風雨罷了。

聽到好友結婚的消息,冰心也從大洋彼岸寄來了禮物,轉年秋天,冰心回國,剛到上海,就去看望這對新婚夫婦。

「君勱先生趕忙下樓來接我,一見面就如同多年的熟朋友一樣,極高興懇切地握著我的手。上得樓來,做了母親的世瑛,乍看見我似乎有點羞怯,但立刻就被喜悅和興奮蓋過了……」

冰心親眼見證了好友王世瑛的幸福,而王世瑛也見證了冰心與吳文藻的愛情修得正果。

冰心與吳文藻

1928年冬天,吳文藻與冰心在上海冰心的家中,舉行了一個簡單的訂婚儀式。在紅帖上,女方的介紹人赫然寫著張君勱的名字,而男方的介紹人是胡適。

這對曾經為「玄學和科學」口誅筆伐的「冤家」,竟然促成了一對有情人,不得不令人感嘆緣分的奇妙。

張愛玲曾說,最恨一個有才華的女人忽然結了婚。在她看來,結了婚的女人會徹底活在瑣碎的生活里,完全變成男人的附屬品。

誠然,結婚后的王世瑛,同樣沒能逃脫相夫教子的命運,做了母親的她很少再寫作,成為民國文壇上一道消失的明星。

但令人不曾想到的,一顆明星黯淡下去,卻升起了另一道彩虹,除了打理瑣碎的家務外,王世瑛亦是張君勱事業上的得力助手。

胡適

夫妻恩愛之情,在後來兩人刊行的學術作品中,亦能夠找到蛛絲馬跡。

然而,亂世中進步人士的愛情,總少不了血雨腥風的氣味,突如其來的生死考驗,更是將花前月下,變成了患難與共。

1928年,張君勱與青年黨領袖李璜在上海創辦《新路》雜志,抨擊國民政府的專政與訓政,由于抨擊言論激進,引起了當局者的注意。

1929年端午節前一天,張君勱與往常一樣,在結束了知行學院授課后,步行回家,突然,一輛汽車停在他的面前,車上跳下幾個彪形大漢,迅速把他裝進了汽車,揚長而去。

張君勱一介書生,雖無反抗之力,但面對變故,他并沒有驚慌失措。

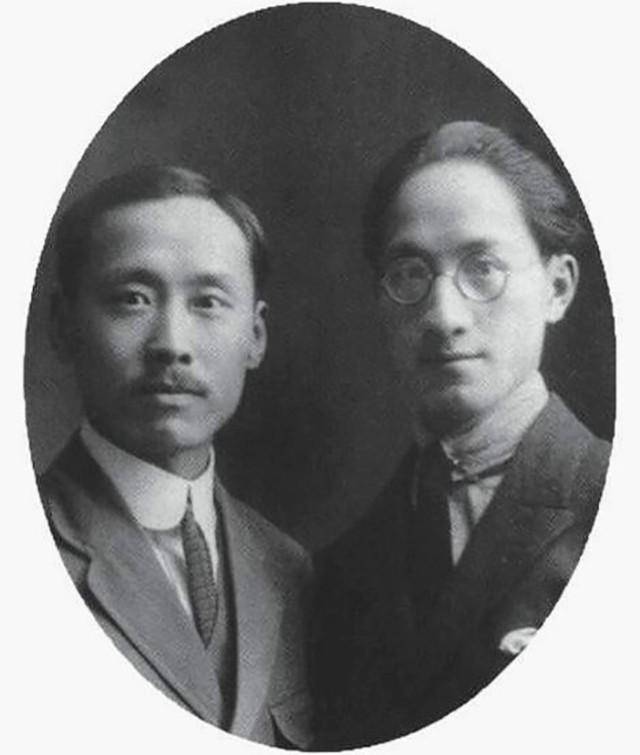

1924年,泰戈爾在熱田丸甲板上與徐志摩(右四)、張君勱(右三)、鄭振鐸(右二)等人合影

張君勱被綁架后,綁匪幾乎每天都會給張家打電話,催促張家拿巨款贖金交換人質,并聲稱如果不照做,就先割下張君勱的耳朵。

張家雖是豪門大戶,可這樣的突發事件卻是第一次遇到,正當全家人驚恐錯愕之際,王世瑛卻保持著冷靜的頭腦。

張君勱是全國有影響力的學者,她料定,綁匪綁架他絕不是圖財,而是另有政治目的,想以此逼迫上海知行學院解散。

後來的事,果然如王世瑛所料,張君勱經常被審問「為何批評國民政府」。

綁匪見恐嚇無效,張君勱亦是不為所動,于是,連打了好幾個電話威脅王世瑛,說如不交錢贖人,就把張君勱的頭砍下,扔在大西路旁。

張君勱與徐志摩

若說王世瑛不擔心丈夫的安危,那當然是假的,但面對綁匪的威脅,她也絕沒有妥協。

所謂治標先治本,王世瑛直奔要害,親自找到杜月笙與章太炎幫忙疏通,最終張君勱被釋放。

這次綁架雖然被王世瑛成功化解,但張君勱仍是留下了永遠的創傷——他的腿在遭綁架時被車門撞擊,沒有得到及時醫治,落下了終身跛腳的殘障。

1934年,張君勱、王世瑛夫婦從德國游學回國后,張君勱便接到了燕京大學的聘書,由于腿腳不便,全家人索性搬進了燕園。

彼時,吳文藻和冰心夫婦也在燕京大學執教,兩家住得很近,時常彼此串門子。

吳文藻、冰心夫婦及孩子們

冰心曾在回憶錄中寫道:「君勱先生和文藻都是書蟲子,他倆談起書來,常常到半夜,我和世瑛因此更常在一起。北平西郊的風景又美……那一兩年我們同住的光陰,似乎比以前更深刻純化了。」

可這樣美好的日子,并沒有持續幾年,抗戰打響后的幾年,是張君勱、王世瑛這對恩愛夫妻人生中最困難的時光。

先是張君勱因推動憲政運動,被國民政府軟禁于重慶南岸汪山長達兩年之久,而后又經歷了喪子之痛。

張君勱和王世瑛鶼鰈情深,共生育了五個孩子,第五子國康不幸夭折。

王世瑛與張君勱

由于張君勱一生致力于政治與學術研究,幾乎沒有時間教育子女,甚至連和孩子在一起嬉戲、玩耍的機會都很少,好在王世瑛溫柔賢惠,一個人承擔起了教育子女的重任。

在治家這一點上,冰心對王世瑛的印象極為深刻:「她以永恒的天真和誠懇,溫柔和坦白來與她的環境周旋。」

盡管作為新一代文人,這對夫妻始終篤定命運把握在自己手中,但人生有時就是如此荒誕,常又令人感嘆「萬般皆是命,半點不由人」。

張君勱與王世瑛在共同走過20年風風雨雨后,1945年3月,王世瑛因難產在重慶去世,年僅46歲。

王世瑛去世時,張君勱正在美國舊金山出席聯合國成立大會,聞知妻子去世的噩耗,張君勱悲痛欲絕。

張君勱

而蟄居上海的鄭振鐸,由于不通消息,直到6月初才獲知此噩耗,當天他在日記中寫下了這樣的話:「聞世瑛君逝世訊,愕甚!前塵往事,不堪思量。」短短十幾字,卻道出了無盡的悲傷。

後來,冰心在紀念好友的文章中,講述了王世瑛去世前后的詳情。

1945年3月初,得知王世瑛即將分娩的消息,冰心著實為這對夫婦朋友高興,家庭新成員的加入,或許可以使他們從失去幼子的陰影中徹底走出來。

那時,吳文藻和張君勱都在美國參加太平洋學會,冰心就把這個喜訊寫信告訴了吳文藻,請吳轉告給張君勱。

吳文藻

誰承想,世事無常,喜訊傳到大洋彼岸,竟變成了噩耗。

「信寫去不到十天,梅月涵先生到歌樂山上來,也許他不知道我和世瑛的交情罷,在晚餐桌上,他偶然提起,說:‘君勱夫人在前天去世了,大約是難產。’我突然停了箸,似乎也停止了心跳,半天說不出話來。」

而遠在美國的張君勱未能見上妻子最后一面,20年患難與共,夫妻情深,想起過去相濡以沫的種種,張君勱的心中到底是怎樣一種撕心裂肺的痛呢?

1945年6月,張君勱的弟妹張肖梅拜訪冰心,透露了張君勱為妻子寫的挽聯:

「廿年來艱難與共,辛苦備嘗,何圖一別永訣;六旬矣報國有心,救世無術,忍負海誓山盟。」

冰心

張肖梅提到張君勱赴美前夕,王世瑛還同他喝了交杯酒,兩人眼中情意纏綿,弟妹們都笑他們比少年夫妻還要恩愛。

直到佳人已去,所有人反倒覺得,這「惜別」的場面,竟然近乎于預兆。

此后的張君勱沒有再娶,終其一生都活在對亡妻的思念中。

1969年2月23日,一代「玄學鬼」張君勱走完自己82年的傳奇人生,自從妻子去世后,他的生命已然只剩下空殼。

或許,對于一個哲學家來說,死亡不是生命的終結,而是另一種開始。

王世瑛去世后,經常有一位文質彬彬的中年男性,手捧一束鮮花,來到她的墓地,將花安放在她的墓碑前,默立良久。

這位中年男子,就是王世瑛的初戀情人——鄭振鐸。

鄭振鐸

新中國成立后,鄭振鐸舉家搬到了北京,而他每次到上海辦事,總要抽空去王世瑛墓前獻上一束花。

最后一次去上海是1956年末,而這以后,人們再也沒有見到過這個身穿西裝、手拿一束鮮花的男人……

1958年10月17日,鄭振鐸率中國代表團訪問阿富汗和阿拉伯,次日,代表團乘坐的飛機在卡納什上空失事墜毀,機上人員全部罹難。

王世瑛一生愛過的兩個男人,終究同她一樣,消失在了時間的霧里。

也許,死亡對于任何人來說,都是乏味的,「重逢」只是活著的人對自己的慰藉,至于死亡背后那無盡的空茫,誰又有把握呢?

王世瑛雖然如流星般劃過這個世界,但有兩位大師級的人物為其黯然神傷,她若泉下有知,恐怕也沒有遺憾了吧。