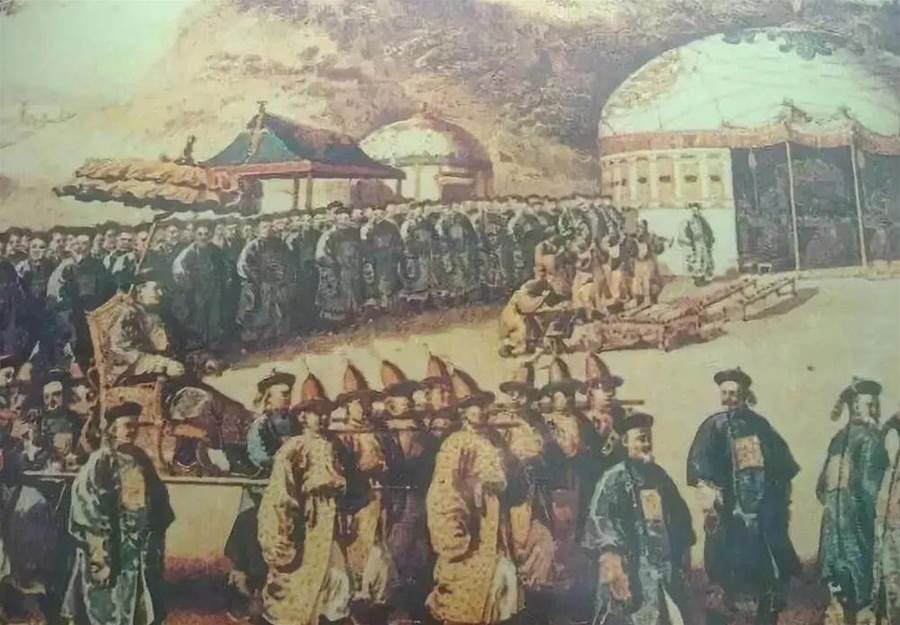

1792年,英國政府以賀乾隆帝八十大壽為名,派出外交官馬嘎爾尼率領一支龐大的使團出使清朝,這是西歐國家首次向中國派出正式使節。

馬嘎爾尼向清朝政府提出一系列的通商請求,被乾隆皇帝以「天朝物產豐饒,無所不有」為由拒絕。許多人在評價這件事的時候,都會罵乾隆皇帝沉浸在天朝上國的美夢中,自以為天下第一,不知道外邊的世界發展成什麼樣子了。那麼事實真是如此嗎?乾隆拒絕英國的通商請求就只是因為狂妄自大嗎?

上圖_ 馬嘎爾尼為首的英國使團覲見乾隆皇帝圖

乾隆皇帝并不缺少對西方國家的了解我們都知道,乾隆皇帝的爺爺康熙皇帝是一個不折不扣的西學愛好者。他十分喜歡和西方國家來華的傳教士交流和學習西方科技,召集數學人才研究包括勾股定理在內的數學原理,數學上的「元」和「次方」的概念就是他提出來的。他設立陳列西方科技產品和書籍、畫作的如意館等場館,派出以耶穌會士為核心的專業團隊走遍大江南北,制作出當時最先進的地圖《康熙皇輿全覽圖》。

他還和法國國王路易十四有書信和禮物往來。

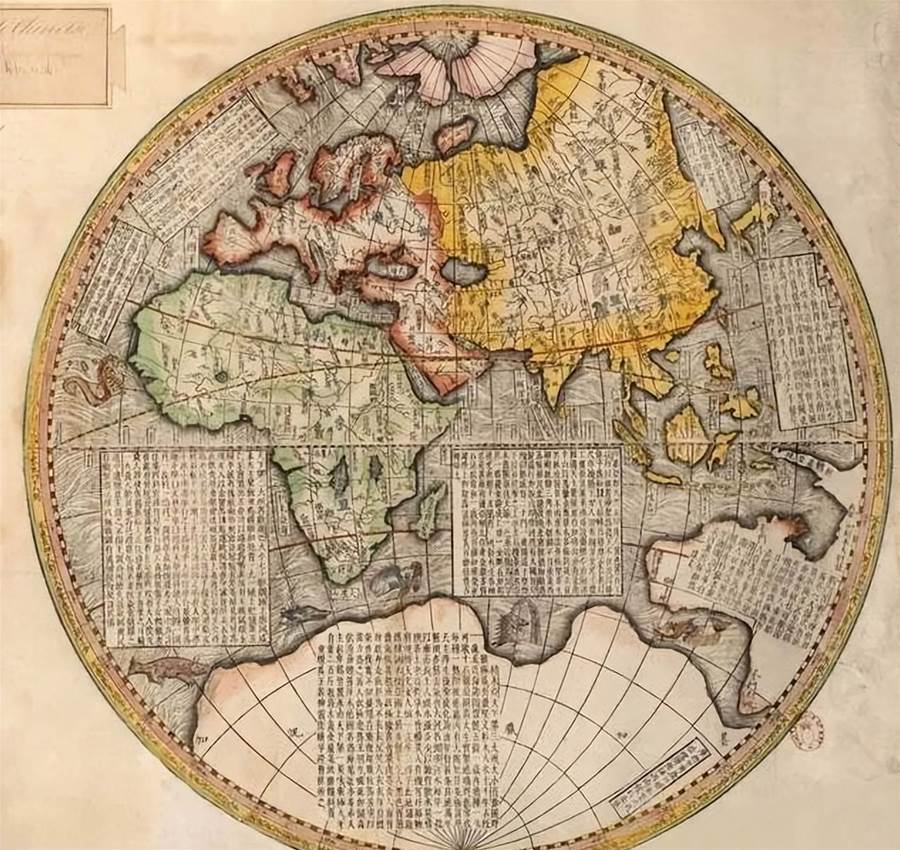

康熙十三年(1674年),比利時人南懷仁還仿照明朝時期傳教士利瑪竇繪制的《坤輿萬國全圖》繪制了新的世界地圖《坤輿全圖》,為當時的清朝人展現了世界各國的地理位置。

雍正皇帝對西學不是那麼感冒,在發現洋教在內地逐漸擴散,福建福安發生了洋教斂財、教堂男女混居事件后,他下詔禁止傳教士在國內傳教并驅逐他們回國,加強了海禁政策。但是他也能意識到西學在外交活動當中的積極作用,創建西洋學館培養翻譯人才。他自己還會穿西裝,玩西式鐘表,玩假發cosplay。

上圖_ 《坤輿全圖》東半球部分

在父祖兩代人都喜歡西方玩意的情況下,乾隆皇帝明顯不可能缺少對西方國家的了解。他從小就喜歡研究鐘表等西洋玩意,對傳教士西澄元發明的「自行獅子」十分感興趣,還曾下詔讓兩廣總督李侍堯和粵海關提督李永標多進貢一些鍍金洋景表亭。當時巴黎和倫敦流行的東西,很快就會通過商船和傳教士抵達清朝。歐洲一些頂級的鐘表匠人專門研究皇帝的喜好進行制作,甚至還有一些商人直接從歐洲搬運制造鐘表等物品的機械設備來到廣州,建設起鐘表工廠,為皇室和貴族成員生產奢侈品。

康熙和法王路易十四是一代人,而乾隆和法王路易十六是同時代人。與他爺爺一樣,乾隆也保持了法國國王的書信往來。法國大革命爆發的時候,乾隆曾建議路易十六嚴厲鎮壓反對派,然而路易十六沒有照做,于是被砍頭了。這事也讓乾隆對歐洲掀起的大革命風潮較為警惕,這樣的情緒也就傳到了對待英國使團的態度上。

上圖_ 法國大革命,攻占巴士底獄

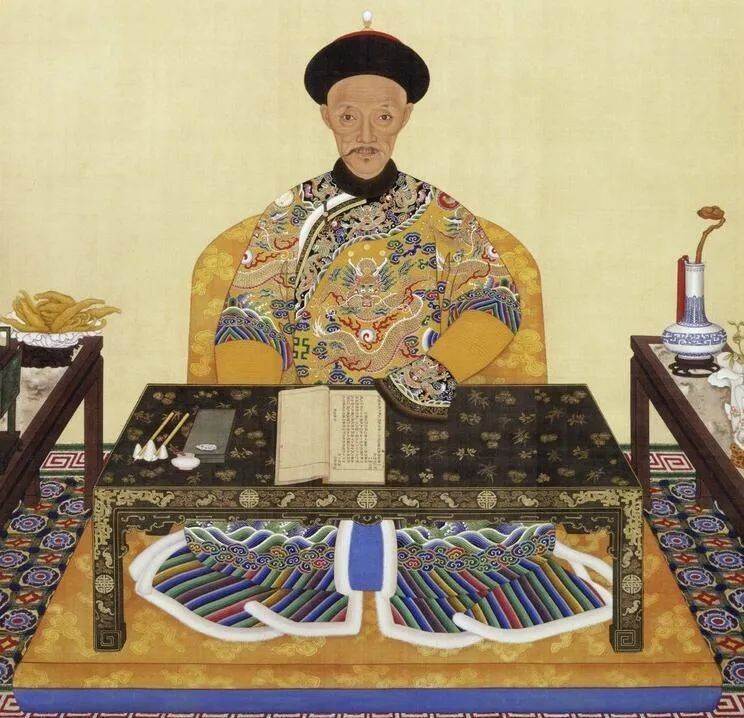

因此,乾隆皇帝自大是真的,但是這并不是他不了解國外發展的情況如何,而是他知道西方各國在迅速發展,但是他認為當時大清的綜合國力仍舊是遠遠超過這些歐洲國家的。在清朝君主專制達到巔峰,國家取得「十全武功」,封建農業達到極致,人口達到將近三億的情況下,乾隆想不生出驕傲自滿的情緒都難。

更何況馬嘎爾尼訪華時,乾隆已經80多歲了,思想確實是難以適應世界的飛速發展的。他具有的時代局限性,使得他沒有那種遠見去預料工業革命和世界市場會給世界帶來多麼劇烈的變革。

上圖_ 喬治·馬嘎爾尼(1737年—1806年)

英國蒸蒸日上的國勢和擴張性,引起了乾隆皇帝的警惕從17世紀開始,英國接連擊敗西班牙和荷蘭,成為海上霸主。掛米字旗的航船威風凜凜地通行于四大海洋,演奏《擲彈兵進行曲》的龍蝦兵在北美、印度、非洲等地不斷開疆拓土,開始建立新的日不落帝國。第一次工業革命的開啟,讓英國成為領先世界的工業強國。這時期英國的風頭毫無疑問是蓋過了其他西方列強的。

正因為乾隆并不缺少對西方國家的了解,因此他在其他國家的傳教士、使節的口中,以及邊境官員的匯報中,能夠大致了解一些英國的狀況。他意識到英國「在西洋諸國中較為強悍」,因此在馬嘎爾尼使團帶著一艘炮艦前來訪華時,馬上就起了他們是不是對東南海疆有所圖謀的懷疑。在得知英國人帶著貢品前來進貢的奏報時,他的提防心理才稍稍緩解。

上圖_ 福康安(1754年—1796年7月2日),富察氏

1788年—1792年,位于中國和印度之間的廓爾喀(今尼泊爾)受西藏喇嘛沙瑪爾巴唆使,入侵西藏地區。

乾隆派遣大將福康安擊退廓爾喀人的入侵,并趁勢翻越喜馬拉雅山脈,圍攻廓爾喀都城。國王向英屬印度邊境逃跑,并向英屬印度總督康沃利斯侯爵請求武器支援。康沃利斯侯爵沒有公開支持廓爾喀,而是派出一支使團前往廓爾喀討論暗地里支援武器的事項。

不過在使團抵達之前,廓爾喀人向清軍投降議和。使團抵達后,廓爾喀人拒絕了英國提供武器裝備的建議,將其禮送出境。不過廓爾喀敢于入侵西藏地區,英屬印度在背后必然提供了某種支持。福康安也發現了英國人支援廓爾喀的跡象,因此對英國人的態度較為冷淡。

上圖_ 乾隆皇帝(1736-1796在位)

英屬印度在西南支持廓爾喀入侵邊境的行為,自然是讓乾隆不快的。雖然乾隆對英國人的強悍有所認識,但是在他對國土的概念中,實在難以想象英國的全球殖民地是一種怎樣的存在。他一度沒法確定馬嘎爾尼使團和印度地區的英國人是不是同一國人。在接見馬嘎爾尼使團的時候,乾隆就曾問使團成員英吉利在何處、和俄國關系如何之類的問題。

并不是他事先不知道英倫三島的大致位置,而是他們不知道萬里之遙的英吉利為何能管制和中國接壤的印度的事務。

這樣的疑惑到了道光年間仍然存在。很多人取笑戰爭要開打了,道光帝還不知道英國在哪。實際上道光問的也是和乾隆一樣的問題,他也是對日不落殖民帝國的形態缺乏概念。

上圖_ 道光皇帝

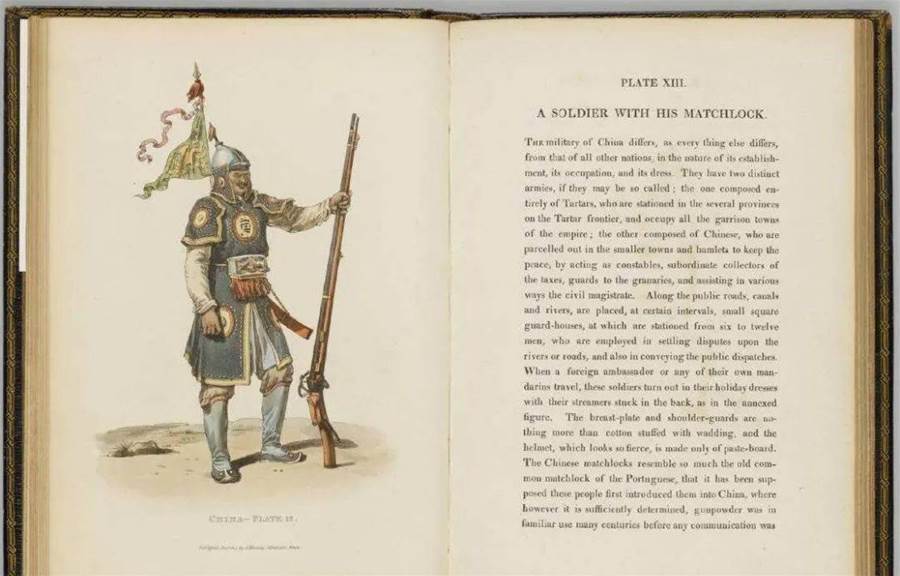

乾隆雖然拒絕了英國人提出的通商請求,但是擔心英國人借此由頭攻打東南海疆,他對東南海防以及自己水師是什麼水平還是清楚的。因此他發出諭令:「東南海疆一帶必須要加強軍備,嚴陣以待,不要讓英國人偷偷占據地盤。英國人雖然善于海上駕船,但是不方便登陸,也進不了內水,因此地方督撫要嚴密防守口岸。如果有外國人開船到天津寧波等處假稱貿易,斷不可令其登岸,馬上驅逐出洋,不如以兵威嚇阻他們。從浙江至廣東海道也應當一體防范。」

與此同時,乾隆授意兩廣總督長麟在與馬嘎爾尼使團交流時,一定要善加開導和勸慰。長麟還以暫時削減進口稅或允諾馬嘎爾尼對若干貿易規則作出修改等方式,穩住馬嘎爾尼使團的心態。

1793年十月,乾隆帝指示長麟「傳知該使臣,以爾國王此次差爾航海遠來,紓誠納贐,大皇帝原深為嘉許,賞賚優加……大皇帝并無嗔怪爾等之心,爾等不必害怕。」乾隆試圖以這種「小恩小惠」的方式,讓英國人沒有借口入侵海疆,同時探知馬嘎爾尼等人是否針對中國領土有所圖謀。乾隆雖然把英國人稱為「英夷」,但是對他們潛在的威脅還是認識得清楚的。

上圖_ 1793 年,英國馬戛爾尼使團訪華,隨團畫家繪制的清軍兵丁與鳥槍

馬嘎爾尼的通商請求幾乎是翻版的《南京條約》乾隆的擔心并不全是多余的。我們再來看馬嘎爾尼使團試圖和清朝政府達成的通商協議的內容,可以發現它的條件幾乎和后來1842年《南京條約》的條款一致。

馬嘎爾尼使團提出請中國允許英國商船在舟山、寧波、天津等處登岸經營商業。這一條對應的《南京條約》中開放上海、寧波、福州、廈門、廣州等處為通商口岸,且大英國君主派設領事、管事等官住該五處城邑,專理商賈事宜,與各該地方官公文往來。

如果不是為了購買西洋鐘表之類的奢侈品,乾隆皇帝是要連廣州十三行都封閉不開的。

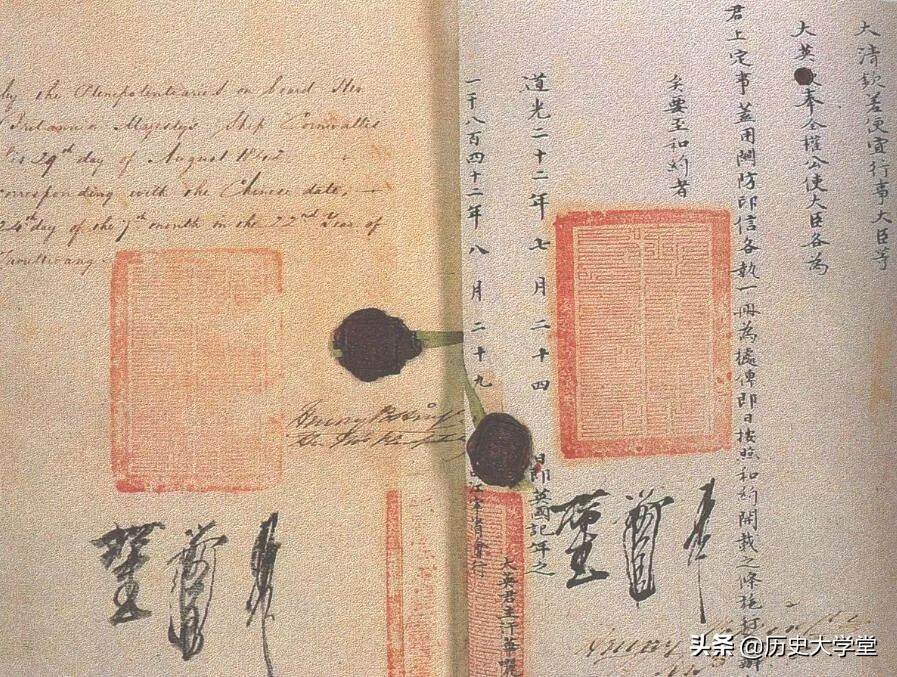

上圖_ 《南京條約》的中英文約本接縫處,還有兩國代表的簽字蓋章

馬嘎爾尼使團提出請于舟山或者廣州附近劃一未經設防之小島歸英國商人使用,以便英國商船即行收歇,存放一切貨物且可居住商人。廣州附近的小島就是香港島。乾隆害怕英國人占據島嶼就會賴著不走,所以自然也不會同意該請求。在《南京條約》之中,香港島就是割讓給英國的一部分,讓英國國王長久地占有立法治理。

馬嘎爾尼使團提出請清政府公布稅法,允許英國商船按照中國所定之稅率切實上稅,不在稅率之外另外征收。在《南京條約》之中規定,清政府應當按照公議確定進出口稅費標準并公示,以便英商案例交納。在不公布稅法的情況下,地方可以以各種理由阻礙、刁難英國商人,不承認他們的合法身份。而公布稅法之后,清政府便沒有權力再任意處置他們了。而中英協定關稅,就是損害中國關稅自主權的體現。

馬嘎爾尼使團提出取消工行壟斷,開放英國人自由貿易。

而《南京條約》規定凡大英商民在粵貿易,向例全歸額設行商,亦稱公行者承辦。以廣州十三行為代表的官府壟斷中英貿易,是保證中英貿易巨大順差的原因之一。

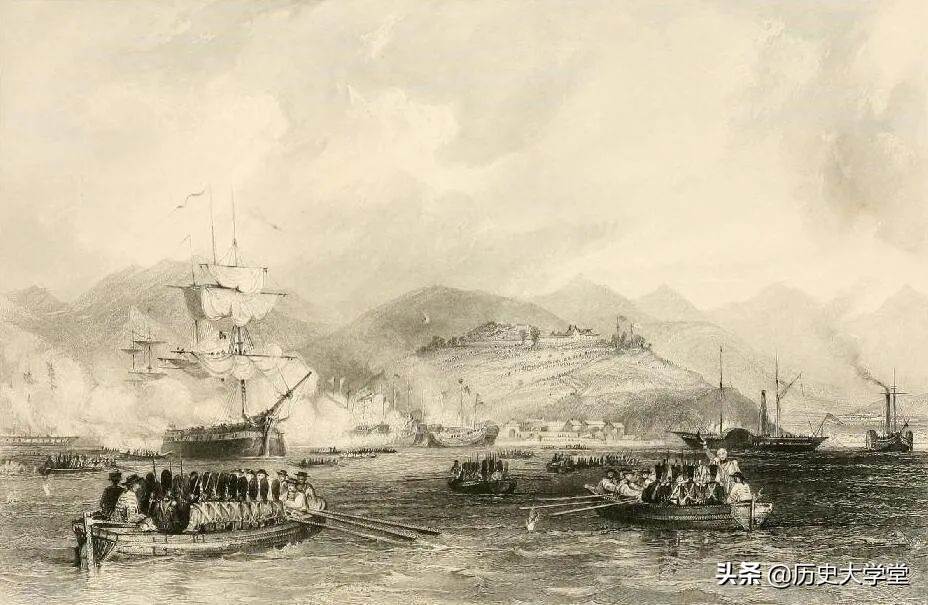

上圖_ 第一次鴉片戰爭

至于雙方官吏平等往來一事,這種近現代外交的通行做法,在當時的清朝統治者看來是越矩行為,自然也不會答應。還是兩次鴉片戰爭后,清政府默認西方列強在北京設置公使。

由此可見,馬嘎爾尼此次向清政府提出的請求,除了沒有割地賠款之外,幾乎和后邊的《南京條約》差不多。這樣的內容無疑是會讓乾隆和清廷大臣們疑慮重重,有所警惕的。之前康熙帝在位時,就曾評價西洋諸國:千百年后,中國恐怕會為其所累。這直接跳了一波預言家。乾隆時期,英國等西洋諸國的實力又上升了一個檔次,因此乾隆對他們的提防之心不會比康熙更少。

上圖_ 康熙皇帝,愛新覺羅·玄燁(1654年5月4日-1722年12月20日)

乾隆不答應中英通商,除了天朝上國心態、維護小農經濟和封建統治根基的考慮外,就是認為馬嘎爾尼提出的這些條件對中國主權和政府統治會有所損害。雖然乾隆一口回絕通商之事,讓中國失去了與世界接軌的機會,使得近代陷入被動挨打之境地。但是我們也要清楚地認識到,歷史不是非黑即白的單獨面,每一項重要決策的做出,都和當時的國情、統治階級的目標和利益、社會的文化和認知息息相關。

在對待馬嘎爾尼使團和中英通商的問題上,乾隆選擇了最有利于滿清統治和封建制度延續的做法,同時做好了在那個時代能做到的嚴格防范英國入侵的舉措。他對英國的潛力和未來認知錯誤,但是對于英國人的實力與野心還是有所認識的。

作者:鐵騎如風 校正/編輯:莉莉絲

文字由歷史大學堂團隊創作,配圖源于網絡版權歸原作者所有