1992年我國開始攻關航天工程,21年就能夠進入自己的空間站,又過一年,便有17個國家項目選擇中國空間站,期盼得到空間站的使用權。在國人紛紛為取得如此成果而叫好的同時,也出現了一些不同的聲音,一些人認為,耗費30年,空間站才趕上人家30年前的水準,意義在哪呢?況且研究航天工程太耗費國力,老百姓也并沒有從中得益,為何不把這筆資金用到基礎建設上呢?

首先,中國今時今日的航天水平比之三十年前的美國,只能說發射噸位水平達到三十年前水平,但是其他技術水平可不是三十年前的,中國的太空站擁有許多超越其他國家的高科技。其中,最引人注目的是我們柔性太陽能板,其轉化率30%以上,不需過多太陽能即可提供充足的電力。

通訊網絡和WIFI技術也非常先進,中國航天員在空間站上的下載速度能夠達到1.2Gbps;我們還首次在載人空間站上使用了霍爾推進器,其技術也領先于其他國家;智能機械臂,不僅可以自動爬行,還是監視器,集成度和自動化程度更高。

不是我們的空間站不先進,我們只是有后發優勢,可以吸取經驗,避免教訓。我國空間站現在可以說包含了人類最先進的科學技術,涵蓋基礎物理化工材料通訊電子等等,空間站還能進行地球無法進行的科學實驗,解決地球上無法攻克的技術難題,更是探索宇宙的前哨。況且如今美國的火箭發射能力已經不如三十年前,目前我們與美國和其他國家正處于同一起跑線上。

其次,我國空間站的開發有著重要的民生、科技以及軍事意義。在民生方面,自從人類開始在太空中生存和進行研發運用,這個領域就催生了巨量的革新和利益。舉例來說,微波爐的發明就是為了太空站中的生活需求而產生的創新,隨后它被廣泛應用于人類日常生活中,創造了巨大的生產和財富。

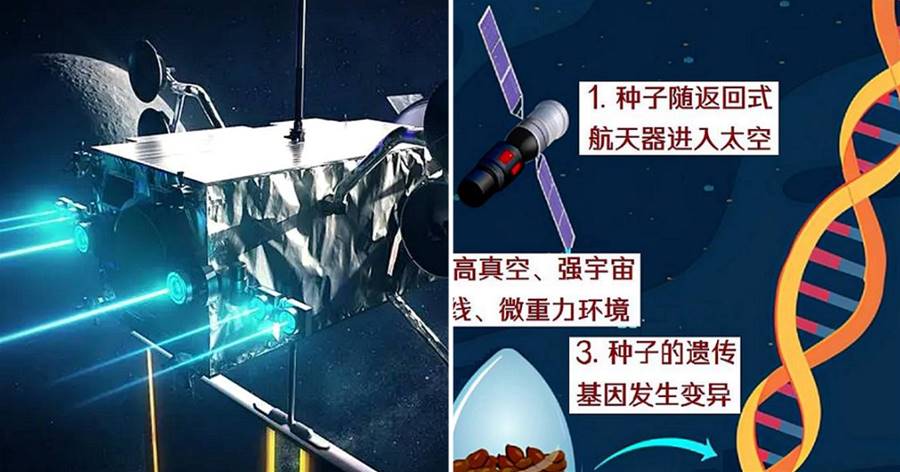

也改善了農產品的質量,使一些農作物的產量、營養、抗病性都得到一定的提升。

還有,對于在極高溫環境下制造耐熱材料這一課題的應用,在航天、航空和地質等多個領域都會推動相關工業的發展。雖然這些目標可能不能立即實現,但它們將會造福于人類和我們的后代。

科技方面,空間站為人類提供了一個全新的環境,用于認知世界和展開科學研究。在這個獨特的空間中,科學成果如雨后春筍接連涌現。同時,在火箭研發過程中,材料、燃料和通訊等新技術的誕生將推動材料和機械工業的發展。

總之,空間站的出現打開了科技的大門,激勵了我國在物理學、冶金學、通訊、機械智能等領域的提升。這將全面提升國家的科技高度,并培養出許多各行業的人才,形成鏈,確保科技興盛的持續性。值得一提的是,我國航天科學家的均齡還在四十歲以下,這一數據令美俄歐等國羨慕不已!

軍事方面,通過升空、對接、建站、運轉、回納,我們掌握了監測、遙測、操控、反饋等技術,將其運用到軍事上,便成為出奇制勝、所向披靡的法寶,而在這方面實力的體現,也能夠振奮民心、團結一致,更有利于國力的壯大。國外在建立空間站初期,就不讓我國參與,因此我們一定要有自己的空間站,在發展過程中,可以參考國外的經驗,盡量不繞遠路,讓我國空間站技術快速均衡地提升,這樣我們就再不會受制于人。