10張晚清老照片,呈現100多年前的歷史場景。因為照相機在晚清時期日益普及,我們得以用這種直觀的方式審視前人、前世。

義和團的旗幟。

義和團的出現并不是偶然的,有三個大背景:一是列強加緊侵略中國;二是清廷統治腐敗,民生凋敝;三是華北遭遇水旱災害,糧食歉收,饑民遍地。其打出「扶清滅洋」的口號,但并沒有統一的組織,也沒有統一的旗幟。照片中的旗幟畫著太極圖,帶有濃厚的民間信仰色彩。

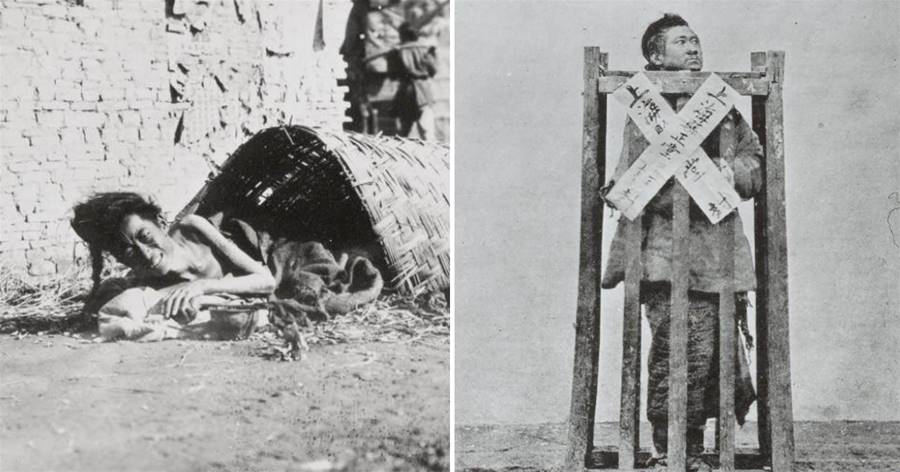

1908年,鎮江饑餓的難民。

1906-1908年間,安徽、江蘇遭遇嚴重水災,莊稼歉收甚至顆粒無收,大批百姓淪為饑民。雖然官府和民間慈善機構開展了賑災活動,但由于災民達數千萬之多,覆蓋范圍有限,還是有很多人流離失所、忍饑受凍,情形可憐。

立枷示眾,囚犯表情倔強。

立枷又稱站籠,《大清律例》沒有規定,屬于法外之刑,地方官經常用這種方式懲罰囚犯。罪行不是很重的囚犯,在里面關押一定時間后就被放出;罪行嚴重的,腳下的木板會被抽掉,囚犯將慢慢窒息而亡。

載客的獨輪車。

獨輪車既能運載貨物,也能乘坐客人,在大街小巷穿行輕巧又便捷。照片中的獨輪車做了改裝,前面能拉、后面能推,還安裝了遮陽棚。只是車夫與乘客近距離面對面,不會尷尬嗎?

新兵訓練。

照片拍攝于Tengchow(通州?滕州?),時間未知,三名士兵正在教官的指導下練習裝填彈藥。

你能認出他們使用的步槍是什麼型號嗎?

新兵列隊,與上一張同時拍攝。

這些士兵為什麼都戴頭巾呢?清朝八旗軍和綠營兵戴帽子而不戴頭巾,從曾國藩組建湘軍開始,士兵就統一戴起了頭巾,可能是沿襲湖南百姓的生活習慣。隨后各地組建的勇營都學湘軍「布帕包頭」。至于裹頭巾起什麼作用,并沒有明文記載,或許是為了避免大辮子散開,影響戰斗。

清軍武將。

這位武將穿著清軍甲胄,看上去臃腫笨拙,很滑稽,沒有給人威風凜凜的感覺。甲為上衣下裳,整體遍布甲釘,甲片內置;胄下有護耳、護項、護頸。清朝前期、中期,甲胄均能在實戰中發揮作用,后期隨著槍炮的普及,甲胄的實用性降低,更多地以軍禮服面目出現。安裝于下腹部的鶻尾更是增加了觀賞性,降低了戰斗時的靈活性。

官員與護衛。

坐著的官員名為Li Ping Ho,是山東巡撫李秉衡的兄弟。

1905年,清廷外務部大臣。

前排右三為慶親王奕劻,總管外務部事務;前排右二為那桐,時任外務部會辦大臣。清廷外務部管轄的范圍極廣,除了負責一切對外交涉的事務,還管理有關通商、海防、路礦、關稅、郵電等事務。

晚清重臣梁敦彥。

梁敦彥是晚清第一批留美幼童之一,1878年考入耶魯大學。歸國后在福建船政學堂、天津北洋電報學堂任教習,繼而升遷至海關、外務等部門任職,1907年官至外務部會辦大臣兼尚書。

他曾以人身作擔保極力舉薦詹天佑主持修建京張鐵路,促成了中國第一條自主設計和建造的鐵路的誕生