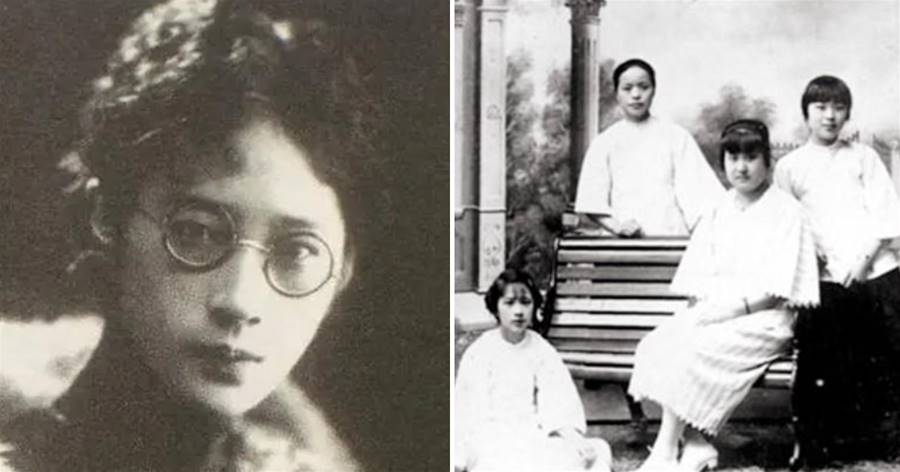

合肥九如巷的張家四小姐稱被為中國「最后的閨秀」,張元和、張允和、張兆和、張充和個個風華絕代,嫁與才子名流。

不同于同時期著名的宋氏三姐妹后期分崩離析的結局,張家四姊妹一生中相互扶持,都安穩活到了九十歲以上。

張允和便是其中的二姐,她在安逸富足的環境中成長,自小接受良好的教育,6歲開始讀《紅樓夢》,12歲熟讀唐詩宋詞,人稱「白發才女」。

張允和

才女倒是不假,為什麼會有個「白發」呢?

原來,張允和從小體弱多病,是四姐妹中最瘦小的那個,「白發」是用來形容她的身嬌體弱的。

她這一生多次與死神擦肩而過,曾經有兩位權威的醫生給她判處「死刑」,因為嚴重的心臟病,醫生便說她可能活不過50歲。

那是1959年,當時的她已經年近50了,換言之,她隨時都可能因病離世。

命運又一次給張允和出了難題,這一次,她也依舊選擇了迎難而上。

張允和的體弱多病似乎是從出生就注定的。

1909年,還未足月的張允和在盛夏的酷暑中來到人世。

出生的時候,她不足四斤,她的家人也沒有聽到她發出一絲聲音,一度以為這是個死嬰。

只有老祖母不肯放棄,讓人用「噴煙」的土方法試著救她。

時間一分一秒流逝,他們用盡了各種辦法還是沒能把她救回來。

正當大家一籌莫展,幾近放棄的時候,小小的張允和終于發出了一聲微弱的啼哭,向這個生機勃發的世界展現著她渺小的生命力。

或許是出生時沒哭夠,小時候的張允和是個愛哭鬼。

有時候天色未明就能聽見她的哭聲,一開始哭就沒完沒了,怎麼哄都哄不好。

體弱、愛哭,這樣的特質很難讓人不把她與林黛玉的形象聯系起來。

有人跟她說,她瘦得像林黛玉,很美。

只有張允和不喜歡這樣的類比,在她看來,林黛玉是癆病鬼、小心眼。

小時候的張允和不喜歡看才子佳人的愛恨情仇,反而對叱詫風云的英雄故事愛不釋手。

她對歷史非常感興趣,敬仰關公、項羽這樣的豪客。

在讀了關于楚漢戰爭的歷史后,她評價說:「討厭漢高祖,喜歡項羽,有氣派」。

她瘦小的身體里,有一個與外表截然不同的俠義靈魂,不少朋友都受過她的幫助。

曾經張允和的一個朋友因未婚先孕與家里鬧翻,一時走投無路,陷入困境,最終還是決定忍痛將胎兒打掉。

張允和得知后,擔心這會危害到她的健康,極力反對,并將她安置在自己家中,陪她渡過了這個難關。

這種性格的養成離不開她的成長環境。

張家家底豐厚,是當地的名門望族。

張允和的曾祖父張樹聲曾是清時的兩廣總督和代理直隸總督,手握大權,幾十年來也積累了不少財富。

張樹聲

許是有了足夠的金錢,到張允和父親張武齡這一代,他們開始追求思想上的解放。

張武齡受到新思潮的影響,曾變賣家產創辦樂益女中,幾十年勤耕不輟,推動了中國女子教育的發展。

張武齡

張武齡也非常注重對自己子女的培養。

張家在合肥的時候,他覺得這個地方太小,可能限制孩子的眼界,就舉家遷到了上海。

但當時的上海不乏紙醉金迷、燈紅酒綠,他擔心孩子們會走歪路,就又南下搬到了蘇州。

在這種環境的熏陶下,張家四姐妹氣質過人、落落大方,後來皆在各自的領域有所建樹。

葉圣陶曾說,九如巷張家的四個才女,誰娶了她們都會幸福一輩子。

後來,張允和的確早早與丈夫周有光相知相戀,相濡以沫70余年,但在這幾十年里,兩人的日子里也不乏各種風雨。

16歲那年,張允和去周家找同學周子俊玩,由此結識了周子俊的哥哥周有光。

那時的張允和明艷而耀眼,有人這樣形容她,「年輕時她的美,怎麼想象也不會過分」。

一來二去,周有光心里悄悄生了對張允和的欽慕,後來兩人都考到上海讀書,單獨接觸的時間越來越長,感情也逐漸升溫。

年少時的感情總是簡單而純粹,他們相戀、結婚,一切仿佛都水到渠成。

只是周有光心中始終有個顧慮,結婚前的一天,張允和收到了周有光的一封信,說自己很窮,可能給不了她幸福。

張允和思想一向開放獨立,從不覺得他們婚后的生活要靠周有光一人支撐。

她給周有光回了一封足足10頁的信,所表達的意思只有一個,他們的幸福生活要由他們一起努力,共同創造。

這個心結解開了,結婚的事依舊沒有那麼順利。

當時的人結婚前都要找八字先生算個八字,看二人是否適合相伴一生。

張家父母都受過高等教育,早已不在乎這些神乎其神的東西了,但張家一位從小看著張允和長大的老仆人不放心,還是找人幫他們合了一下八字。

不合不要緊,這一合把她嚇了一跳。

八字先生算完后,認為兩人八字不合,結婚的日期也選得不好,4月30日正處月末,是個「盡頭日子」,不吉利。

如果他們非要結婚,那二人都活不過35歲。

張允和似乎又一次被判了死刑。

老仆人趕忙去找了張允和,向她說了這個消息,但張允和并不在意,她只是笑了笑,說:「我認為舊的完結意味著新的開始」,毅然決定在原定的4月30日結婚。

當然,八字先生的預言并沒有應驗,兩人不僅安穩活過了35歲,還一路相伴了70余年。

至此,張允和的人生似乎都一帆風順,幾乎沒經歷什麼挫折。

但上天并沒有一直對她如此優待,這顆長在溫室里的花朵終究是要離開象牙塔,後來的張允和除了自身有諸多病痛外,還歷經了不少生離死別。

結婚一周年那天,張允和誕下了第一個孩子周曉平,后又生下了女兒周小禾,日子雖然清貧,但二人相互扶持,倒也過得十分安穩幸福。

突如其來的侵華戰爭殘忍地為這份安穩畫上了句號。

1937年,因為戰事連連,她不得不帶著年幼的兩個孩子輾轉逃到四川。

那時周有關工作非常繁忙,經常要在外地居住,不能陪在張允和身邊,兩個幼小的孩子和年邁的婆婆都靠她一個人照顧。

偏偏這時候女兒周小禾出了事,高燒不退。

戰時資源緊缺,她四下找不到藥物,也無處尋醫。

張允和找到醫生已經是三天以后的事了,醫生為周小禾瞧了病,說這是得了盲腸炎。

病情的發展等不了這三天,周小禾最終沒能熬過去,在張允和的照顧下堅持了兩個月后,還是離開了人世。

那時周有光依然在外地,沒見到女兒的最后一面,也沒能陪在張允和身邊。

女兒走了,兒子周曉平成了唯一的精神寄托,但不曾想,兩年后,周曉平也出事了。

在張允和帶著兒子搬回成都后,周曉平不幸被流彈打中,腸子穿了六個孔,幸虧這次張允和帶著孩子及時就醫,接受手術治療,周曉平才得以保住性命。

張允和一直留著打中周曉平的那顆子彈,珍藏了半個世紀之久,後來交給自己的孫女作為紀念。

磨難還未停止。

僅在張允和居于四川的那四五年里,她先后經歷了父親去世,有人趁火打劫,保姆病死等事,還有人把他們一行人迷暈后,再入室盜竊。

就連她自己也未能幸免,醫生說她得了癌癥,為了治療,她動了一場大手術。

1945年,張允和一家終于盼來了戰爭的結束,過上了較為安穩的生活。

可是,生活的穩定,并不能徹底改善張允和虛弱的身體,她的頑疾,并未在當時得到根治。

「命運為了鍛煉我,把最難的題都留給了我一個人。」張允和曾這樣說。

她的身體一直不好,早在1944年就被診斷出患有心臟病。

1959年就診時,病情已非常嚴重,為她看病的兩位權威的醫生都認為她的病情不太樂觀,說她可能活不過50歲。

張允和1909年出生,50歲生日近在咫尺,她離最后的期限似乎已經不遠了。

但張允和并不服輸,回家后,她給自己制定了一個三不原則:不拿別人的過失責備自己,不拿自己的過失得罪人家、不拿自己的過錯懲罰自己。

周有光也非常有趣,為了配合妻子,他給自己制定了一個「三自政策」:自食其力、自得其樂、自鳴得意。

一個「三不」,一個「三自」,文字表達雖然不一樣,但它們的精神內核出奇的一致,都透露出一種樂觀通達的處世態度和對生活的誠摯與熱愛。

本著這樣的原則和政策生活,張允和竟順利地跨過了50歲的大門,再一次讓關于死期的預言落了空。

不僅如此,她還多活了43歲,甚至那兩位醫生都先后離世,張允和還依然好好地活著,做著自己喜歡的事,享受著自己晚年的安逸生活。

張允和生于亂世,長于亂世,一生歷經諸多艱險挫折,但風風雨雨幾十年,她眼中的世界依然生動豐盈,有情有義。

張允和曾寫下「人得多情人不老,到老情更好」這樣的詩句贈與他人,這句話又何嘗不是她自己愛情最真實的寫照。

轉眼幾十年過去,當初年輕的新婚夫婦臉上添了歲月的痕跡,感情卻愈發深厚,二人樂觀幽默的性格也為生活增添了不少樂趣。

張允和有個口頭禪,是「好極了」、「得意極了」,這樣的豁達樂觀讓四妹張充和非常敬佩。

周有光也同樣樂觀詼諧。

91歲時,有人問起周有光的年齡,只聽他回答:「11歲」。

客人不解,看到這一幕的張允和趕緊解釋,原來周有光認為80歲是一個年齡的盡數,此后的日子就是活一天賺一天了,要從80歲重新算起。

她又自我介紹道:「我呢,是二八年華,88」。

晚年的張允和和周有光并沒有閑著,各自做起了自己喜歡的事。

平時兩人在家就時常相對而坐,周有光寫文章,做自己的語言研究,張允和則批閱書刊、剪報,忙個不停。

等到周有光打字久了,要活絡一下筋骨,張允和就扮作書童,為他泡茶、按摩,日子平淡而充實。

張允和一生喜愛昆曲,經常去戲院聽昆曲,還拉著周有光一起去欣賞,自己平日里也會哼上兩句,晚年的她就研究起了昆曲,還開了一個昆曲研習社,拉一眾親友來捧場。

另外,她還將世界各地的張家親戚拉攏起來,復刊家庭雜志《水》,與家人一起,將落在歲月中的那些張家往事一件件拾撿起來。

為了提高寫作的效率,86歲的張允和學起了電腦,周有光便是她的專屬老師。

每當遇到問題時,只要張允和跺跺腳、撒下嬌,慢悠悠地喊聲周有光的名字,他便會放下手中的事,從書房起身出來耐心地教她。

有一次張允和想給大姐張元和寫信,開頭「親愛的大姐」中的「愛」字卻無論如何都打不出來,她有點著急,對周有光說:「周有光,這個‘愛’打大不了,我愛不了了怎麼辦啊」。

就這樣,時隔58年雜志《水》復刊了,張允和因此成了「世界上最小的雜志」的「最老的主編」。

或許是因為沐浴著愛長大,又經歷過無數坎坷,張允和的文字也像水一樣溫柔細膩,優雅之余不乏幽默。

隨著《水》的不斷更新,張允和筆下張家這個大家族百余年來的風雨變遷逐漸浮現,她記錄一些家族大事,也追憶一些童年趣事,寫別人的故事,也寫自己的故事。

她在《水》上刊載的文章《從第一封信到第一封信》,以旁觀者的身份見證了沈從文和三妹張兆和相戀的種種細節,溫暖而動人。

她還寫一些自己和周有光周游世界的游記,把自己所剩不多的幾張照片插進去,嘖嘖惋惜自己最美麗的照片都丟了。

現在來看這些文字,它們的意義早已超脫于簡單的故事和情感之外了,在很多人眼中,它們是記錄那個時代的珍貴史料。

2002年盛夏的一次晚飯后,張允和突然倒下。

她著一襲紫衣,頭髮和平常一樣盤得優雅,只是眼睛緊閉,像是睡著了,只是再也沒能醒來。

這一年,她93歲。

張允和在安逸富足的環境下成長,又在動蕩波折中逐漸成熟,她身材嬌小,內心卻異常堅毅,受盡了磨難和委屈,對世界和生活的熱愛卻從來不滅。

從出生起,她數次被命運判處死刑,但從未放棄,只把它們當作上天出的難題,一次次打破所謂死期的預言。

這或許不是運氣,也不單單要歸功于「三不原則」,她對生活發自內心的熱愛,遇到困難時樂觀通達的態度才是真正的救命良藥。

張允和真的做到了「我以生命為歌,奏出華美樂章」。

她的一生,經歷了喪女的苦楚,遭受了生活的磋磨,但依舊保持最真最美的自我,以最絢爛的姿態,活出最美好的自己,用心生活,真情感悟。