1912年,垂簾聽政的隆裕太后一道退位詔書,宣告了才登上皇位不到四年的溥儀光榮退休。

原本屬于大清朝的天下,全權交給了北洋政府,清室再無任何收入,全靠北洋政府每年撥的那點錢養著。于是宮里只能縮減開支,不再每年選秀和招太監了。

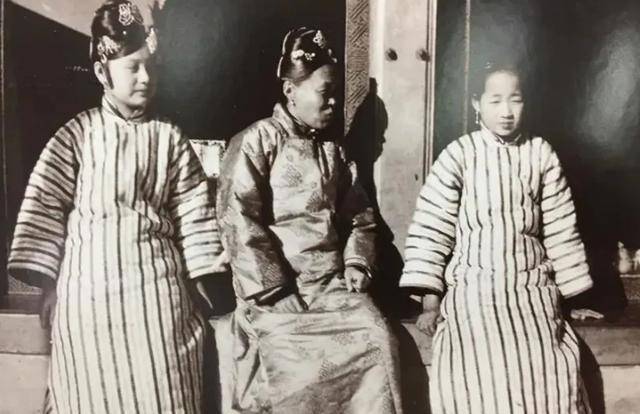

被嫌棄的宮女

雖然北洋政府表示宮里原有的規制不變,各宮人員保留,但是嘴巴擱在人家的灶台上,給不給飯吃得看別人臉色,宮里還是決定遣散一批宮女,減少些開支。

溥儀給了出宮人員每人一百塊大洋,讓他們安身立命,但這些放出去的宮女卻過的很慘,找不到婆家,無人敢娶。宮里當差攢下的那點錢花完之后,就無法生存了。

按理說,宮女雖是下人,但都是八旗子女,選秀進宮,容貌不會差,身份也不低,為何沒人愿意娶她們呢?

溥儀後來提到這些宮女的時候,指出她們大多患有「血瘀」之癥。意思就是,不好生養。雖然不好生養不代表無法生育,但足夠讓她們嫁不出去了。年紀輕輕的妙齡女子,年歲正是生育旺盛之時,怎麼會有血瘀的毛病呢,而且還是通病。

清朝宮廷有規定,宮女二十五歲便可以出宮嫁人,這次大量遣散,好些人還不到25歲,正當嫁人的時候。可今時不同往日了,也許放以前,出宮的宮女還是香餑餑,現在不行了。

一個是宮女自身價值的原因,一個是時代變化的原因。

宮女長相好,什麼活都會干,這本來是優點,但是她們干的活跟外面普通勞動婦女干的活不同。

早就熬壞了身體

宮女有分類,一些是干洗洗涮涮這樣的粗活的,有手藝的人可以做衣服縫紉、飾品制作之類的活,運氣好的在各宮近身伺候主子。

這里面沒有一樣是力氣活,需要使力氣的都是太監干的。

宮女最重要的是會伺候人,懂得察言觀色,討主子開心。這在宮里是生存技能,可出了宮,這些所謂的技能根本沒有用武之地。

宮女很小的時候就進宮了,一般是十三、四歲,有些進宮的更早,十來歲就進宮學伺候人的規矩了。長年在宮里呆著,民間的變化完全不知,十多年之后出宮,已經與社會脫節了。

而且在宮里,稍微有點身份地位就能使喚不少人,出宮了可沒人這麼慣著她們,她們也找不到什麼謀生。

要麼繼續去大戶人家當丫鬟,有點手藝的,可以賣點刺繡什麼的糊口,可是這些工作需要的人并不多,她們也不會做生意,只能吃老本。

就跟落魄了的各種王爺一樣,清朝滅亡后,好手好腳的人只能靠變賣家產生活,沒有任何收入來源

。

關于溥儀說的血瘀之癥,是因為伺候人的工作要求時刻保持清醒,宮女們每天都戰戰兢兢地活著,不敢吃太飽,怕在主子面前出虛恭;不管一年四季哪個時辰,只要主子有吩咐必須隨叫隨到,睡眠長期不足。

再加上各種受氣,寒冬臘月里大量觸碰涼水,能不血瘀嗎?這便大大降低了宮女的生育能力,雖然她們的年紀放到現在還很年輕。可是古代十五、六歲就結婚生子了,等她們二十五歲出宮時,已經是世人眼里的老姑娘了。

并且,后宮所有的女人都是皇帝的人,不管有沒有位分,都能被皇帝寵幸。除此,深宮寂寞,還有宮女和侍衛私通,與太監對食的情況發生,實在沒人敢娶一個不清白的女子回去。

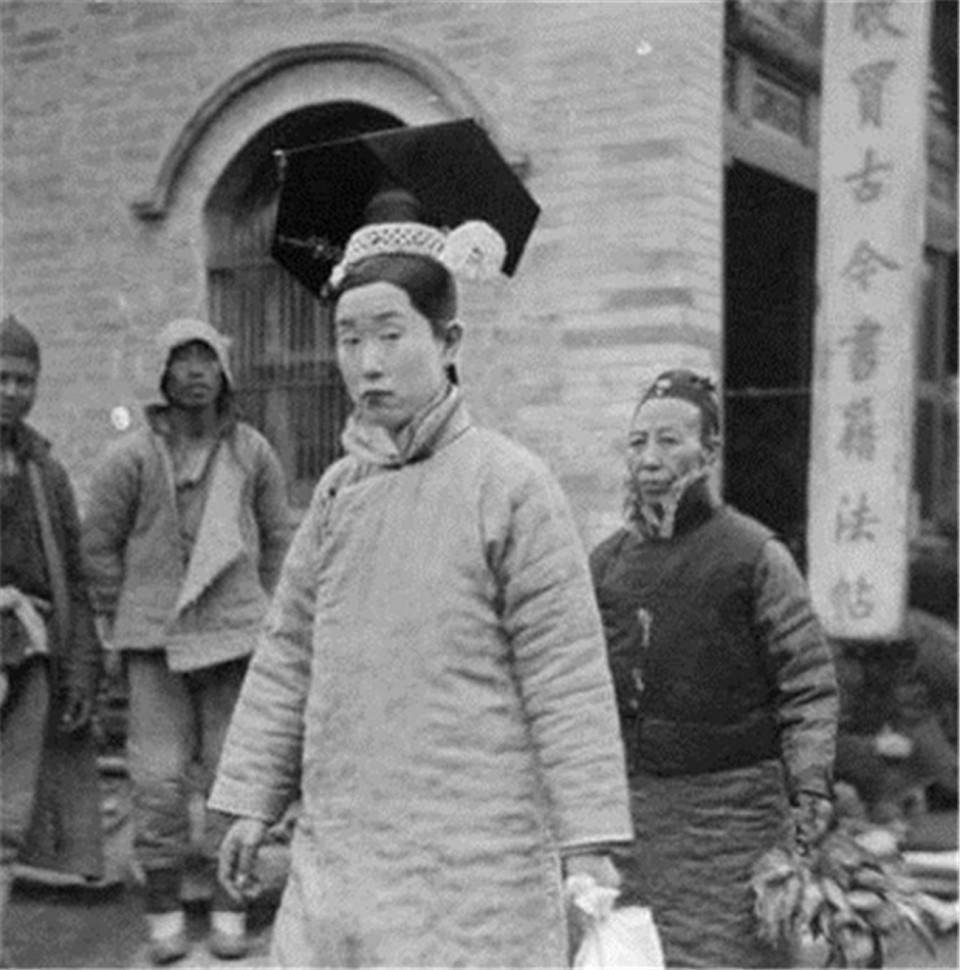

被時代拋棄

大清朝正常營業的時候,拋開以上顧慮不談,娶個宮女回去,還能指望她在宮里的關系走點捷徑,辦點事。

且宮女的家人都是旗人,也許在社會上能幫點什麼忙,改善下生活,可是現在皇帝都沒了,八旗的人不再吃香了,宮女們出去后,就是無依無靠。

那誰還愿意娶一個沒用、不清白、上了年紀的退休宮女為妻呢?

而且清朝滅亡跟以前的改朝換代都不同,進入民國時期了,永遠沒有下一個皇帝了,在宮里習慣了,出宮后思想根本轉變不過來,融不進新時代的生活。

那些遣散出去的太監也一樣,只要溥儀說一聲,他們跟著去天津,去東北都行,不是因為太愛主子了,是活不下去。

所以,看似皇帝放人出宮,他們表面獲得了自由,其實是跳進了另一個深淵。很多宮女知道自己出宮就是死路一條,寧愿在宮里累一點,至少還有生活保障,出宮只能孤獨老死。